La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.

Lire la suite

Le déclenchement des printemps arabes avait incité certains commentateurs trop pressés à annoncer l’éviction de la Russie du Moyen-Orient : la disparition des régimes autoritaires « amis » était censée porter un coup fatal à une présence russe qui ne tenait qu’aux restes d’un héritage soviétique déjà très affaibli. La suite des événements a montré qu’il s’agissait pour le moins d’une erreur d’appréciation : la spectaculaire intervention de la Russie en Syrie, accompagnée d’un activisme diplomatique tous azimuts dans la région, marque au contraire un véritable retour de Moscou au Moyen-Orient.

Le déclenchement des printemps arabes avait incité certains commentateurs trop pressés à annoncer l’éviction de la Russie du Moyen-Orient : la disparition des régimes autoritaires « amis » était censée porter un coup fatal à une présence russe qui ne tenait qu’aux restes d’un héritage soviétique déjà très affaibli. La suite des événements a montré qu’il s’agissait pour le moins d’une erreur d’appréciation : la spectaculaire intervention de la Russie en Syrie, accompagnée d’un activisme diplomatique tous azimuts dans la région, marque au contraire un véritable retour de Moscou au Moyen-Orient.  L’ouvrage ici présenté répond de façon indirecte à la question posée dans le titre en exposant en creux certaines des causes de la crise des rapports entre la Russie et les pays occidentaux. C’est en effet cette crise que le titre convoque et qui revient obstinément dans chacun des chapitres, aux thématiques pourtant bien distinctes. Le collectif d’auteurs choisit d’appuyer sa démarche sur des éclairages qui traitent de la « grande politique » (relations avec l’Occident depuis 1989, politiques menées dans le voisinage, redéploiement au Moyen-Orient) ou d’un volet particulier de la « nouvelle » puissance russe (cyber, soft power). Ils mettent ainsi en lumière les multiples sources de l’incompréhension et de la tension qui caractérisent les relations russo-occidentales.

L’ouvrage ici présenté répond de façon indirecte à la question posée dans le titre en exposant en creux certaines des causes de la crise des rapports entre la Russie et les pays occidentaux. C’est en effet cette crise que le titre convoque et qui revient obstinément dans chacun des chapitres, aux thématiques pourtant bien distinctes. Le collectif d’auteurs choisit d’appuyer sa démarche sur des éclairages qui traitent de la « grande politique » (relations avec l’Occident depuis 1989, politiques menées dans le voisinage, redéploiement au Moyen-Orient) ou d’un volet particulier de la « nouvelle » puissance russe (cyber, soft power). Ils mettent ainsi en lumière les multiples sources de l’incompréhension et de la tension qui caractérisent les relations russo-occidentales.  Après l’annexion de la Crimée et sur fond de conflit dans le Donbass, le mot « menace » revient fréquemment dans le discours de pays membres de l’Otan, y compris les États-Unis, pour désigner la Russie, qui, ces dernières années, ne ménage ni son effort ni ses effets dans le domaine militaire : la « Russie dérange et ses actions font peur » (p. 10). Certains États européens ajustent leur posture de défense en fonction, l’Otan renforce ses dispositifs militaires sur le flanc Est…

Après l’annexion de la Crimée et sur fond de conflit dans le Donbass, le mot « menace » revient fréquemment dans le discours de pays membres de l’Otan, y compris les États-Unis, pour désigner la Russie, qui, ces dernières années, ne ménage ni son effort ni ses effets dans le domaine militaire : la « Russie dérange et ses actions font peur » (p. 10). Certains États européens ajustent leur posture de défense en fonction, l’Otan renforce ses dispositifs militaires sur le flanc Est…  Dans la chaîne des événements qui ont conduit à la chute de l’Union soviétique, la rencontre de Reykjavik de 1986 entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev sur l’abolition des armes nucléaires a joué un certain rôle. Le journaliste Guillaume Serina raconte dans un essai historique les coulisses de ce « Sommet de tous les espoirs ». L’économie soviétique, épuisée par la longue guerre en Afghanistan, l’aide prodiguée au camp socialiste et la chute des prix du pétrole, qui commence en octobre 1986, pouvait difficilement supporter les coûts que représentait pour elle la compétition militaire avec les États-Unis. Le modèle socialiste a perdu la guerre avec l’échec des négociations de dernière chance entre Américains et Soviétiques au cours des années 1980.

Dans la chaîne des événements qui ont conduit à la chute de l’Union soviétique, la rencontre de Reykjavik de 1986 entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev sur l’abolition des armes nucléaires a joué un certain rôle. Le journaliste Guillaume Serina raconte dans un essai historique les coulisses de ce « Sommet de tous les espoirs ». L’économie soviétique, épuisée par la longue guerre en Afghanistan, l’aide prodiguée au camp socialiste et la chute des prix du pétrole, qui commence en octobre 1986, pouvait difficilement supporter les coûts que représentait pour elle la compétition militaire avec les États-Unis. Le modèle socialiste a perdu la guerre avec l’échec des négociations de dernière chance entre Américains et Soviétiques au cours des années 1980.  La pratique du roman d’anticipation n’est pas neuve, et ces dernières années ont vu fleurir sur les comptoirs des librairies des ouvrages inégaux sur la forme que prendrait une guerre future. Le livre qu’a publié à la fin de l’an passé David Shirreff, général récemment retraité de l’armée britannique après avoir occupé de hautes et brillantes responsabilités – et la dernière comme Deputy SACEUR, c’est-à-dire un des plus hauts responsables de l’Otan – laisse une impression mitigée.

La pratique du roman d’anticipation n’est pas neuve, et ces dernières années ont vu fleurir sur les comptoirs des librairies des ouvrages inégaux sur la forme que prendrait une guerre future. Le livre qu’a publié à la fin de l’an passé David Shirreff, général récemment retraité de l’armée britannique après avoir occupé de hautes et brillantes responsabilités – et la dernière comme Deputy SACEUR, c’est-à-dire un des plus hauts responsables de l’Otan – laisse une impression mitigée.  Maître de conférences à l’université de Lille, historien et traducteur, spécialiste de l’histoire russe, Andreï Kozovoï brosse un vaste panorama de l’histoire de la Russie, de la mort de Staline à nos jours, et fait le lien entre l’Union soviétique et la « nouvelle Russie ». L’ouvrage nous entraîne dans les pas de Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev, Eltsine, Poutine (première présidence), Medvedev et Poutine (seconde présidence). L’un de ses intérêts, est qu’en plus d’une description des événements clefs de chacune de ces époques, il fournit une riche anthologie de textes, souvenirs de témoins, comme celui du journaliste Vladimir Pozner, né d’une mère française, sur les funérailles de Staline. On y trouve des extraits des discussions de Khrouchtchev et Kennedy à Vienne le 4 juin 1961 ou la lettre à Castro du 28 octobre après la crise des missiles.

Maître de conférences à l’université de Lille, historien et traducteur, spécialiste de l’histoire russe, Andreï Kozovoï brosse un vaste panorama de l’histoire de la Russie, de la mort de Staline à nos jours, et fait le lien entre l’Union soviétique et la « nouvelle Russie ». L’ouvrage nous entraîne dans les pas de Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev, Eltsine, Poutine (première présidence), Medvedev et Poutine (seconde présidence). L’un de ses intérêts, est qu’en plus d’une description des événements clefs de chacune de ces époques, il fournit une riche anthologie de textes, souvenirs de témoins, comme celui du journaliste Vladimir Pozner, né d’une mère française, sur les funérailles de Staline. On y trouve des extraits des discussions de Khrouchtchev et Kennedy à Vienne le 4 juin 1961 ou la lettre à Castro du 28 octobre après la crise des missiles.  Le centenaire de 1917 est aussi celui des révolutions russes dont les conséquences ont été majeures et se font encore sentir aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas possible d’analyser la politique actuelle de Moscou sans se référer à cette histoire séculaire complexe et dramatique. C’est l’objet du livre de Nicolas Werth permettant de retracer cette séquence révolutionnaire de 1917 qui a définitivement transformé et bouleversé non seulement la Russie mais aussi le reste du monde.

Le centenaire de 1917 est aussi celui des révolutions russes dont les conséquences ont été majeures et se font encore sentir aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas possible d’analyser la politique actuelle de Moscou sans se référer à cette histoire séculaire complexe et dramatique. C’est l’objet du livre de Nicolas Werth permettant de retracer cette séquence révolutionnaire de 1917 qui a définitivement transformé et bouleversé non seulement la Russie mais aussi le reste du monde.  Cet ouvrage comble une lacune importante, celle d’une biographie en langue française d’un des plus importants acteurs de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire soviétique. Cette rareté s’explique sans doute par des raisons d’ordre politique. Le camp occidental n’a peut-être pas eu intérêt à rendre sa part à la contribution soviétique à l’effort de guerre, qui fut évidemment décisive (on estime généralement que près de 70 % de la Wehrmacht ont disparu sur le Front de l’Est).

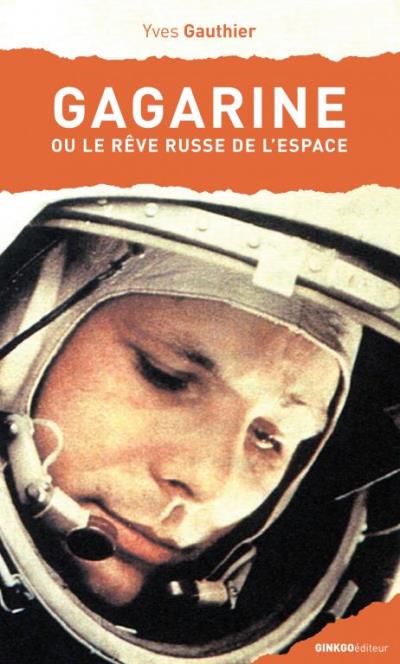

Cet ouvrage comble une lacune importante, celle d’une biographie en langue française d’un des plus importants acteurs de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire soviétique. Cette rareté s’explique sans doute par des raisons d’ordre politique. Le camp occidental n’a peut-être pas eu intérêt à rendre sa part à la contribution soviétique à l’effort de guerre, qui fut évidemment décisive (on estime généralement que près de 70 % de la Wehrmacht ont disparu sur le Front de l’Est).  Pendant le « règne » du truculent Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev eut lieu le premier vol habité dans l’espace, exploit que relate Yves Gauthier dans Gagarine ou le rêve russe de l’espace. En pleine guerre froide, avant de rencontrer John Kennedy à Vienne en juin 1961, Khrouchtchev, alors au firmament de sa gloire, veut frapper un grand coup et prouver la supériorité du régime socialiste, sur le capitalisme. N’a-t-il pas déclaré dès 1957 que l’URSS allait dépasser les États-Unis dans vingt ans ? Cette compétition qui se développe sur tous les plans a revêtu un caractère spectaculaire dans la course vers l’espace depuis que le pays des Soviets a lancé pour la première fois un satellite (sputnik en russe) le 4 octobre 1957, puis un animal, le chien Laïka, le 4 novembre 1957, premier être vivant envoyé dans l’espace.

Pendant le « règne » du truculent Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev eut lieu le premier vol habité dans l’espace, exploit que relate Yves Gauthier dans Gagarine ou le rêve russe de l’espace. En pleine guerre froide, avant de rencontrer John Kennedy à Vienne en juin 1961, Khrouchtchev, alors au firmament de sa gloire, veut frapper un grand coup et prouver la supériorité du régime socialiste, sur le capitalisme. N’a-t-il pas déclaré dès 1957 que l’URSS allait dépasser les États-Unis dans vingt ans ? Cette compétition qui se développe sur tous les plans a revêtu un caractère spectaculaire dans la course vers l’espace depuis que le pays des Soviets a lancé pour la première fois un satellite (sputnik en russe) le 4 octobre 1957, puis un animal, le chien Laïka, le 4 novembre 1957, premier être vivant envoyé dans l’espace.

248 pages