La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.

Lire la suite

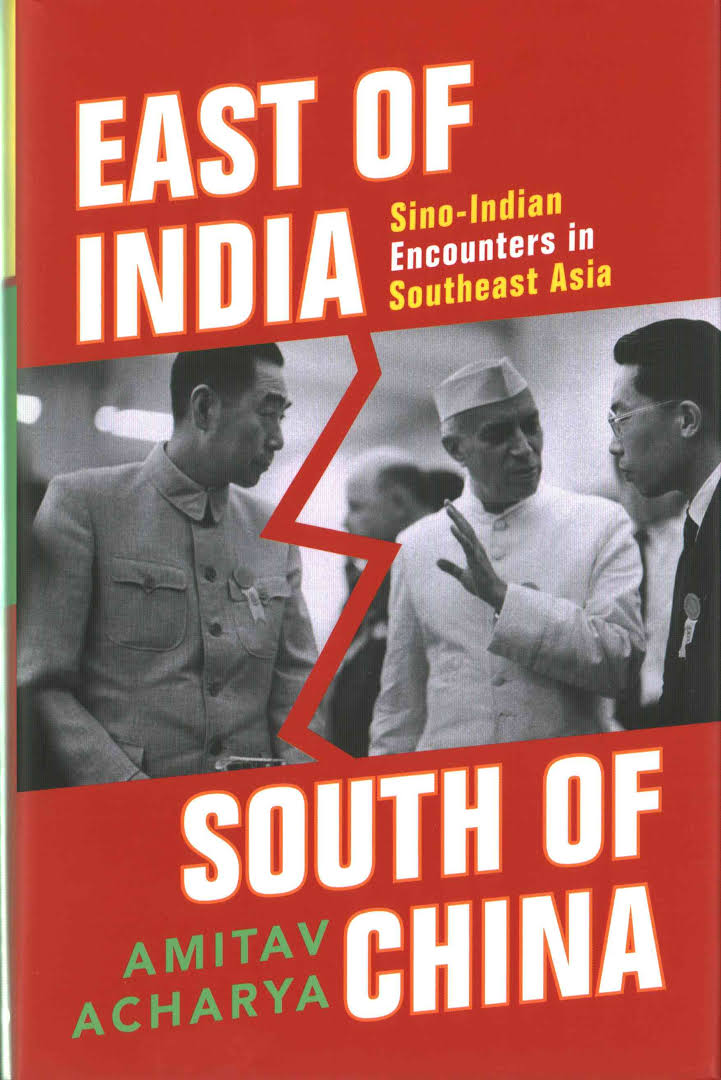

À l’heure où le monde regarde désormais ce qui se passe en Asie avec la Chine qui est devenue la principale puissance rivale des États-Unis, il est plus que jamais nécessaire de mieux connaître l’histoire contemporaine de l’Asie pour en comprendre les enjeux actuels. D’autant plus qu’en dehors d’un cercle d’experts, le XXe siècle asiatique reste relativement méconnu et les travaux universitaires français beaucoup moins nombreux que ceux conduits dans le monde académique anglo-saxon et asiatique, bien entendu comme le montre l’abondante bibliographie de ce livre.

À l’heure où le monde regarde désormais ce qui se passe en Asie avec la Chine qui est devenue la principale puissance rivale des États-Unis, il est plus que jamais nécessaire de mieux connaître l’histoire contemporaine de l’Asie pour en comprendre les enjeux actuels. D’autant plus qu’en dehors d’un cercle d’experts, le XXe siècle asiatique reste relativement méconnu et les travaux universitaires français beaucoup moins nombreux que ceux conduits dans le monde académique anglo-saxon et asiatique, bien entendu comme le montre l’abondante bibliographie de ce livre.  Quelle a été historiquement la relation de l’Inde et de la Chine avec l’Asie du Sud-Est ? Ce triangle politique peu abordé est le sujet du nouvel ouvrage d’Amitav Acharya, qui retrace les moments clés de cette relation de 1947 à nos jours. L’argument central d’Acharya propose une trajectoire saisissante : en 1947, l’Inde de Jawaharlal Nehru, premier Premier ministre de l’Inde indépendante, était à l’avant-garde des efforts pour créer une architecture régionale en Asie.

Quelle a été historiquement la relation de l’Inde et de la Chine avec l’Asie du Sud-Est ? Ce triangle politique peu abordé est le sujet du nouvel ouvrage d’Amitav Acharya, qui retrace les moments clés de cette relation de 1947 à nos jours. L’argument central d’Acharya propose une trajectoire saisissante : en 1947, l’Inde de Jawaharlal Nehru, premier Premier ministre de l’Inde indépendante, était à l’avant-garde des efforts pour créer une architecture régionale en Asie.  Le XXIe siècle sera-t-il asiatique ? Pour Jagannath P. Panda, chercheur à l’Institute for Defense Studies and Analyses de New Delhi, et Chris Ogden, senior lecturer à l’université de Saint- Andrews, la montée en force de l’Inde et de la Chine depuis le début des années 2000 les replace au cœur de la géopolitique régionale et internationale. La Chine et l’Inde dépassent chacune le milliard d’habitants, représentant ainsi 37 % de la population mondiale, possèdent l’arme nucléaire et continuent d’augmenter leur budget de défense. Mettre donc sur le même plan ces deux pays est précisément l’ambition partagée par les deux auteurs.

Le XXIe siècle sera-t-il asiatique ? Pour Jagannath P. Panda, chercheur à l’Institute for Defense Studies and Analyses de New Delhi, et Chris Ogden, senior lecturer à l’université de Saint- Andrews, la montée en force de l’Inde et de la Chine depuis le début des années 2000 les replace au cœur de la géopolitique régionale et internationale. La Chine et l’Inde dépassent chacune le milliard d’habitants, représentant ainsi 37 % de la population mondiale, possèdent l’arme nucléaire et continuent d’augmenter leur budget de défense. Mettre donc sur le même plan ces deux pays est précisément l’ambition partagée par les deux auteurs.  Le fantasme de l’Afghanistan de Kessel a progressivement laissé place, dès les années 1980, à l’image d’un pays dévasté par des décennies de guerre et victime de sa place géographique. Depuis, l’analyse occidentale de l’influence des grandes puissances tend à dominer le champ de recherche sur les conflits en Afghanistan. On néglige ainsi trop souvent les dynamiques plus locales et, en particulier, l’amitié profonde et séculaire entre l’Inde et les Afghans, pourtant déterminante dans le jeu stratégique régional.

Le fantasme de l’Afghanistan de Kessel a progressivement laissé place, dès les années 1980, à l’image d’un pays dévasté par des décennies de guerre et victime de sa place géographique. Depuis, l’analyse occidentale de l’influence des grandes puissances tend à dominer le champ de recherche sur les conflits en Afghanistan. On néglige ainsi trop souvent les dynamiques plus locales et, en particulier, l’amitié profonde et séculaire entre l’Inde et les Afghans, pourtant déterminante dans le jeu stratégique régional.  La question de l’imminence d’un conflit entre la Chine et les États-Unis, est assez vite balayée par la thèse principale de l’ouvrage de Jude Woodward : l’argument économique prime sur les enjeux sécuritaires. Le biais de l’auteur, britannique et spécialiste de la Chine, tranche avec la littérature américaine existante (Allison, Destined for War), en proposant une lecture ambitieuse de l’ensemble des enjeux et des rivalités de puissance en Asie pacifique et continentale.

La question de l’imminence d’un conflit entre la Chine et les États-Unis, est assez vite balayée par la thèse principale de l’ouvrage de Jude Woodward : l’argument économique prime sur les enjeux sécuritaires. Le biais de l’auteur, britannique et spécialiste de la Chine, tranche avec la littérature américaine existante (Allison, Destined for War), en proposant une lecture ambitieuse de l’ensemble des enjeux et des rivalités de puissance en Asie pacifique et continentale.  Sung Chull Kim est professeur à l’Institut pour les études sur la paix et la réunification à la Seoul National University. Il s’attache dans ce livre à théoriser et à illustrer la relation entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Son argumentation se fonde sur le caractère unique qu’elle revêtirait, en étant à la fois triangulaire et hiérarchique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette asymétrie relationnelle existe pour les États-Unis avec ses deux alliés, plaçant le Japon en position de puissance médiane.

Sung Chull Kim est professeur à l’Institut pour les études sur la paix et la réunification à la Seoul National University. Il s’attache dans ce livre à théoriser et à illustrer la relation entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Son argumentation se fonde sur le caractère unique qu’elle revêtirait, en étant à la fois triangulaire et hiérarchique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette asymétrie relationnelle existe pour les États-Unis avec ses deux alliés, plaçant le Japon en position de puissance médiane.  Networking China est un ouvrage ambitieux qui propose une analyse nuancée du rôle et de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur l’économie chinoise. Yu Hong, professeur assistant à l’Université de Californie du Sud s’affranchit du cadre analytique posant la contradiction entre État autoritaire et démocraties libérales face aux exigences du marché. L’auteur analyse l’historique de l’économie des télécommunications en Chine depuis le début des années 1980.

Networking China est un ouvrage ambitieux qui propose une analyse nuancée du rôle et de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur l’économie chinoise. Yu Hong, professeur assistant à l’Université de Californie du Sud s’affranchit du cadre analytique posant la contradiction entre État autoritaire et démocraties libérales face aux exigences du marché. L’auteur analyse l’historique de l’économie des télécommunications en Chine depuis le début des années 1980.  Présentée depuis 1980 comme contre-modèle de l’Occident, la Chine, par son poids croissant dans les relations internationales, tend à restructurer l’ordre mondial et ses jeux de puissances. Mathieu Duchâtel, directeur adjoint du programme « Asie et Chine » au Conseil européen des relations internationales (ECFR), nous livre une synthèse de la géopolitique chinoise d’hier (chapitre 1) et d’aujourd’hui (chapitre 2 et 3), permettant de se saisir des clés nécessaires à la compréhension des problématiques régionales et mondiales de demain (chapitre 4).

Présentée depuis 1980 comme contre-modèle de l’Occident, la Chine, par son poids croissant dans les relations internationales, tend à restructurer l’ordre mondial et ses jeux de puissances. Mathieu Duchâtel, directeur adjoint du programme « Asie et Chine » au Conseil européen des relations internationales (ECFR), nous livre une synthèse de la géopolitique chinoise d’hier (chapitre 1) et d’aujourd’hui (chapitre 2 et 3), permettant de se saisir des clés nécessaires à la compréhension des problématiques régionales et mondiales de demain (chapitre 4).  Des tensions en mer de Chine méridionale (MCM) résultent de nombreux travaux académiques, à la fois pluri et interdisciplinaires, dont l’analyse et la compréhension des causes et des enjeux semblent être la ligne directrice. Il serait concevable qu’un énième ouvrage sur cette thématique présente peu d’intérêt. Toutefois, comme tout phénomène social, qui plus est actuel, les contentieux en MCM ne sont pas figés.

Des tensions en mer de Chine méridionale (MCM) résultent de nombreux travaux académiques, à la fois pluri et interdisciplinaires, dont l’analyse et la compréhension des causes et des enjeux semblent être la ligne directrice. Il serait concevable qu’un énième ouvrage sur cette thématique présente peu d’intérêt. Toutefois, comme tout phénomène social, qui plus est actuel, les contentieux en MCM ne sont pas figés.  Cet ouvrage collectif, dirigé par deux professeurs du campus tokyoïte de l’Université Temple, est conçu comme un manuel actualisé et modernisé des relations internationales contemporaines du Japon en Asie. Le parti pris d’un focus asiatique est assumé dès le départ, avec l’objectif de se démarquer par rapport à la littérature, souvent centrée sur la relation nippo-américaine.

Cet ouvrage collectif, dirigé par deux professeurs du campus tokyoïte de l’Université Temple, est conçu comme un manuel actualisé et modernisé des relations internationales contemporaines du Japon en Asie. Le parti pris d’un focus asiatique est assumé dès le départ, avec l’objectif de se démarquer par rapport à la littérature, souvent centrée sur la relation nippo-américaine.

200 pages