Le rocher de Rockall dans l’Atlantique Nord est un récif inhabitable faisant à peine 5 m², mais il a fait l’objet de disputes quant à sa souveraineté. Propriété du Royaume-Uni, il a été revendiqué par le Danemark, l’Irlande et l’Islande, tous étant intéressés par les ressources halieutiques autour. Au point que le dossier est toujours ouvert.

Rockall, un rocher de l’Atlantique Nord disputé entre Britanniques, Irlandais, Islandais et Danois

Rockall, a British Rock in the North Atlantic Disputed by Ireland, Iceland and Denmark

Rockall is an uninhabitable rock in the North Atlantic with a surface area of barely 780 square meters, which has long been the subject of disputes regarding its sovereignty. It is owned by the United Kingdom yet it, or the sea areas that surround it, have been the subject of claims by Ireland, Iceland and Denmark—all attracted by the fishing grounds. The case for Rockall is far from settled.

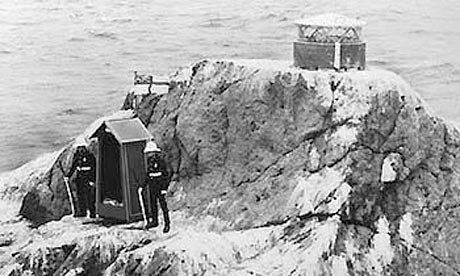

En 1974, l’armée britannique envoie deux Royal Marines, en uniforme de parade, tenir la garde sur un rocher d’à peine 30 m de large, perdu au milieu de l’Atlantique Nord. L’image de ces deux soldats de Sa Majesté, immobiles et en armes, gardant ce caillou comme s’il s’agissait de Buckingham Palace est frappante. Et c’est bien là l’objectif : organisée pour la presse, cette séance photo doit permettre de consolider la souveraineté du Royaume-Uni sur cette miette de territoire que l’Irlande lui conteste. Il s’agit d’un morceau de volcan aujourd’hui éteint, émergeant à 20 m au-dessus de l’eau, 200 milles à l’ouest du premier village écossais et 230 milles au nord des côtes irlandaises. La zone est parfois traversée par des vagues de 30 m et c’est à quelques encablures de là que le naufrage d’un transatlantique danois fit 635 morts en 1904. Bienvenue à Rockall.

En 1974, l’armée britannique envoie deux Royal Marines, en uniforme de parade, tenir la garde sur un rocher d’à peine 30 m de large, perdu au milieu de l’Atlantique Nord. L’image de ces deux soldats de Sa Majesté, immobiles et en armes, gardant ce caillou comme s’il s’agissait de Buckingham Palace est frappante. Et c’est bien là l’objectif : organisée pour la presse, cette séance photo doit permettre de consolider la souveraineté du Royaume-Uni sur cette miette de territoire que l’Irlande lui conteste. Il s’agit d’un morceau de volcan aujourd’hui éteint, émergeant à 20 m au-dessus de l’eau, 200 milles à l’ouest du premier village écossais et 230 milles au nord des côtes irlandaises. La zone est parfois traversée par des vagues de 30 m et c’est à quelques encablures de là que le naufrage d’un transatlantique danois fit 635 morts en 1904. Bienvenue à Rockall.

Rockall receives a visit from the Royal Navy, 1974, 280 miles off the Scottish Mainland © Imperial War Museum

Rockall receives a visit from the Royal Navy, 1974, 280 miles off the Scottish Mainland © Imperial War Museum

L’affaire commence dans les années 1950 en pleine guerre froide. Rockall pose problème. Le rocher n’appartient à personne et l’armée britannique a peur de voir les Soviétiques s’y installer pour espionner ses essais de missiles nucléaires au large de l’Écosse. La décolonisation n’en est qu’à ses débuts, l’empire colonial est encore bien vivant et le Royaume-Uni tient à le montrer. C’est ainsi que, le 18 septembre 1955, une équipe de la Royal Navy est héliportée à Rockall, plante l’Union Jack et pose une plaque annonçant aux futurs impétrants qu’« il a été pris possession de l’île au nom de Sa Majesté ». Considérant que le rocher pourrait tout aussi bien leur appartenir, les Irlandais protestent.

On comprendra aisément que l’intérêt stratégique de l’endroit, ou son potentiel touristique, n’est pas la seule motivation des deux pays à revendiquer une souveraineté. Non. En arrière-plan de la pure querelle nationaliste se trouvent des enjeux de contrôle de zones de pêche et de sous-sol marin. Plus à l’est, en effet, on commence tout juste à détecter, puis à exploiter les fabuleux gisements d’hydrocarbures de la mer du Nord…

Carte de l'Europe (CIA)

Carte de l'Europe (CIA)

Bientôt, tout s’accélère. En 1972, la reine Elizabeth II signe le Island of Rockall Act qui fait passer l’îlot du statut de simple possession à celui de partie du Royaume-Uni. Dans la foulée, on crée une zone de 200 milles autour de Rockall réservée à la pêche et à la prospection, ainsi qu’une zone interdite à toute navigation à 50 milles autour du rocher. L’armée britannique y installe une antenne radio et des Marines prennent donc la pose : le Royaume-Uni perd ses colonies les unes après les autres, celle-ci ne leur échappera pas.

Les protestations irlandaises se font dès lors plus audibles, mais le gouvernement britannique y reste sourd.

En 1982, le monde entier signe la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention dite de Montego Bay), dont un des articles statue que « les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive [ZEE] ni de plateau continental ». Traduction directe pour les Britanniques : on ne peut prétendre réserver des zones maritimes qu’autour d’îles habitables et non pas autour de rochers inhabités. La zone de 200 milles établie autour de Rockall n’a donc pas lieu d’être. Les Irlandais ont été d’ardents promoteurs de cet article lors des négociations du texte à l’ONU. C’est une défaite pour l’empire britannique.

Coïncidence troublante, trois ans après la signature de la convention, l’aventurier Tom McClean, ancien des forces spéciales du Royaume-Uni (SAS), vient planter sa tente pour six mois sur le caillou. Le projet, s’il n’est pas initié par le gouvernement britannique, ne peut que l’arranger : McClean veut prouver que Rockall se prête à l’habitation humaine, permettant du même coup de conserver la zone réservée. Les autorités irlandaises choisissent d’ignorer la manœuvre. Et ils ont raison : McClean manque de se noyer en arrivant sur l’île et tient quarante jours à peine sur les 5 m² habitables du rocher. Mais il a tout de même réussi à hisser fièrement l’Union Jack.

Ce coup de poker raté montre à quel point la Grande-Bretagne traîne les pieds. La ratification par le Parlement britannique de la Convention sur le droit de la mer n’est en effet pas à l’ordre du jour : il s’agit de gagner du temps.

Les autorités britanniques et irlandaises comprennent cependant assez vite le danger qu’il y a à faire perdurer un conflit qui serait de nature à faire fuir les compagnies pétrolières. Les Irlandais choisissent alors de mettre de côté leurs revendications sur Rockall et signent en 1988 avec les Britanniques un accord de partage du sous-sol marin : le pragmatisme des deux parties a triomphé. Cependant, on oublie de s’accorder sur les zones de pêche et, dans les années 1990, les incidents entre bateaux au large de Rockall sont nombreux. En outre, la Grande-Bretagne refuse toujours de ratifier la Convention de Montego Bay.

En 1997, une nouvelle majorité travailliste accède au Parlement britannique et tout va très vite. Adoptant une posture tranchant avec celle des précédentes administrations, le gouvernement admet publiquement que Rockall est inhabitable, fait ratifier la convention et abandonne officiellement la zone de 200 milles autour du rocher. Fait sans précédent, les Britanniques abandonnent unilatéralement une souveraineté. La même année, Londres rétrocède Hong Kong à la Chine, c’en est fini de l’empire (1).

Mais l’événement est de nature à aiguiser les appétits des pays alentour. En effet, la convention des Nations unies – encore elle – prévoit la possibilité pour un pays d’étendre sa zone d’influence économique, pour peu qu’on s’entende avec ses voisins et que le projet soit accepté par l’ONU. Face à la reculade britannique et devant les promesses de nombreuses ressources, l’Islande et le Danemark ont rejoint le jeu : jusque-là pratiquement muets, les deux pays dénoncent l’accord irlando-britannique de 1988 et réclament une part du gâteau. De nombreuses conférences à quatre sont organisées, moult dossiers sont déposés à l’ONU. L’affaire, aux dernières nouvelles, n’en est cependant pas à son dénouement (2).

Greenpeace s’est émue de cette situation qui voit quatre pays se chamailler pour des territoires océaniques historiquement vierges de toute exploitation humaine. Pour protester, l’organisation a pris d’assaut Rockall en 1997 pour y créer un nouvel État, Waveland. Les militants ont occupé le rocher quarante-deux jours durant pour attirer l’attention des médias (3). Sans succès. En occupant l’endroit plus longtemps, Greenpeace aurait-elle pu prouver que Rockall est habitable et que la Grande-Bretagne pouvait récupérer sa zone économique exclusive, créant là une situation à l’opposé de ses objectifs ?

Quoi qu’il en soit, on ne connaît toujours pas la nationalité de l’insignifiant caillou, devenu subitement moins intéressant. Britannique ? Irlandaise ? Et pourquoi pas islandaise, danoise ou wavelandaise ? ♦

Cet article est extrait de Le mont Blanc n’est pas en France ! Et autres bizarreries géographiques, Points Documents, 2013, 224 pages.

Cet article est extrait de Le mont Blanc n’est pas en France ! Et autres bizarreries géographiques, Points Documents, 2013, 224 pages.

(1) NDLR RDN : Il reste quatorze territoires britanniques d’outre-mer. Dix sont habités : les îles Malouines (au large de l’Argentine) ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Atlantique Sud) ; Anguila, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turques-et-Caïques dans les Antilles ; les Bermudes ; Gibraltar ; les îles Pitcairn (Pacifique Sud). Quatre sont inhabités (civilement) : les bases militaires d’Akrotiri et Dhekelia (enclaves sur Chypre) ; Territoire britannique de l’océan Indien (Archipel des Chagos) ; Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (Atlantique Sud) ; Territoire britannique de l’Antarctique.

(2) En 2019, le conflit latent a connu un regain de tension lorsque les Britanniques ont protesté contre la présence de pêcheurs irlandais dans la zone de Rockall, obligeant l’Irlande à attester que le rocher n’appartenait à personne et les Islandais à rappeler que l’endroit faisait partie de leur plateau continental. Par ailleurs, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) a compliqué encore un peu plus la situation.

(3) En 2014, pour le compte d’une œuvre de charité, un certain Nick Hancock bat le record en « habitant » Rockall durant 45 jours. À son retour sur terre, il confesse rêver d’une pinte et d’une part de pizza (https://www.dailymail.co.uk/). En mai et juin 2023, le militaire vétéran Chris Cameron tente à son tour de battre le record (pour le compte d'une œuvre de charité également) ; il est cependant contraint d'abandonner au bout de 30 jours à cause du mauvais temps (https://www.bbc.com/).

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)