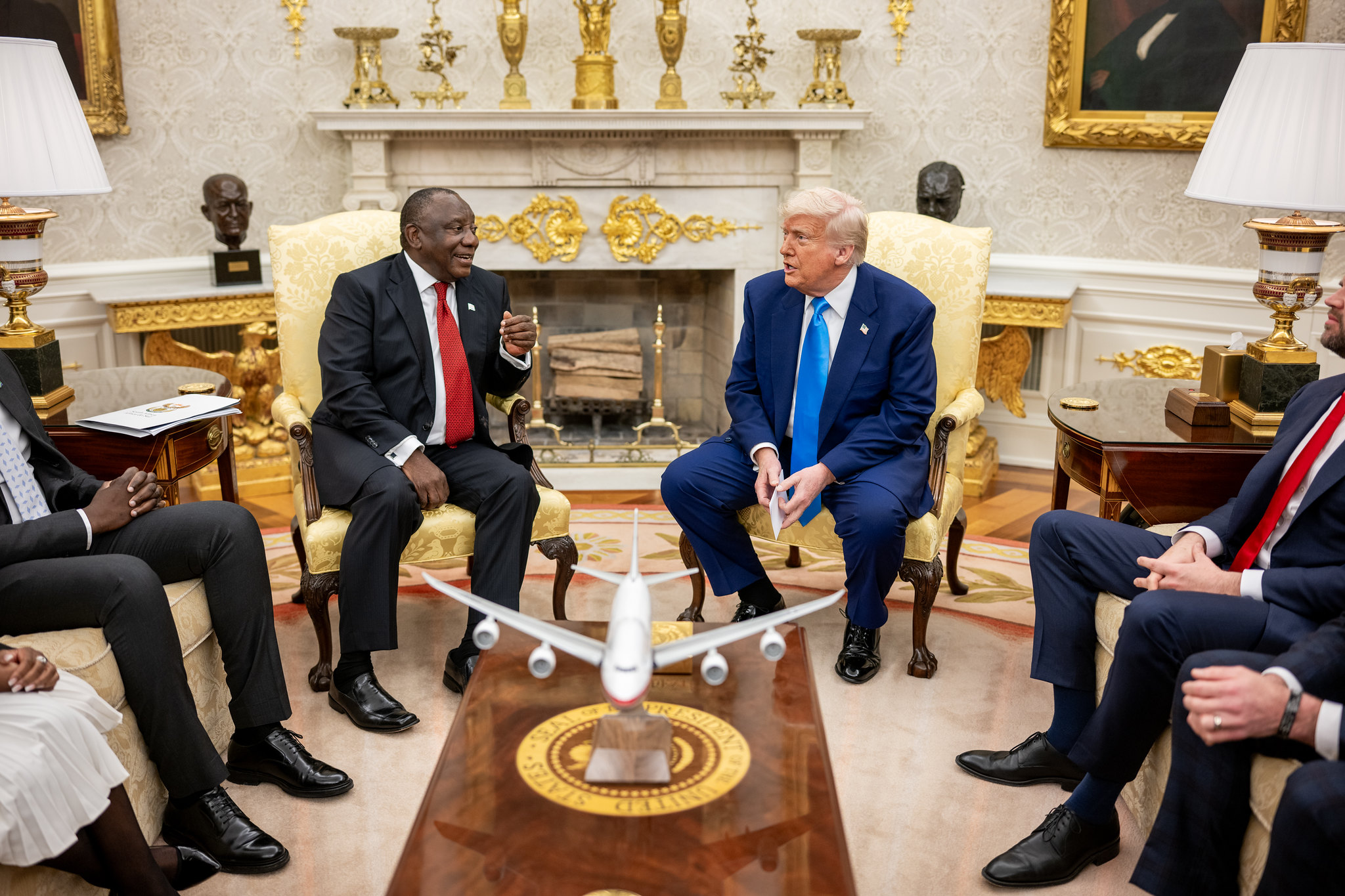

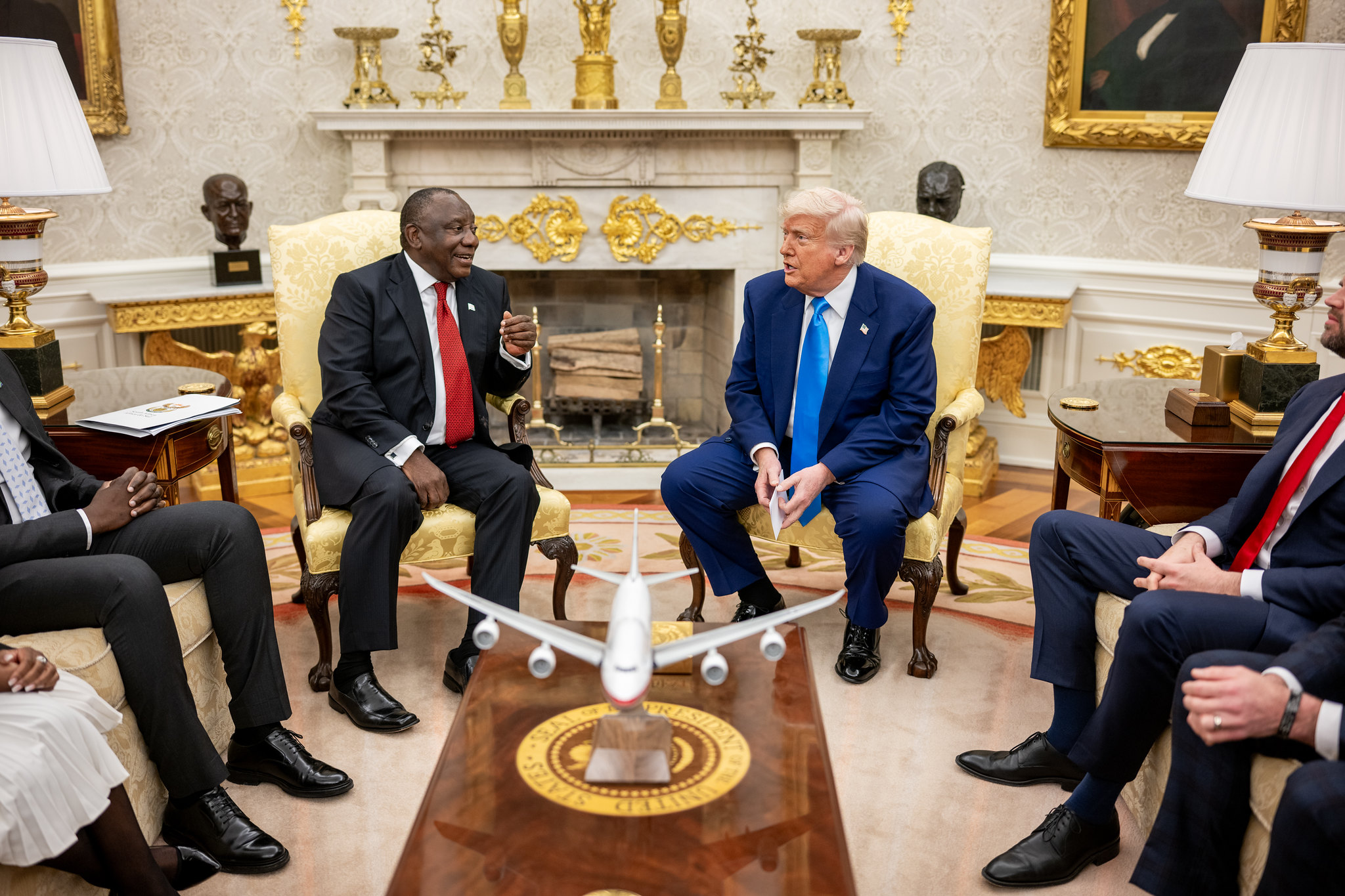

Le Président Donald Trump rencontre le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le 21 mai 2025, dans le Bureau ovale. (Official White House Photo by Daniel Torok/Flickr)

L’Afrique reste un enjeu secondaire pour les États-Unis, marquée par une indifférence historique. Sous Donald Trump, cette approche se radicalise : mépris affiché, réduction des aides, et recentrage sur des intérêts économiques et sécuritaires. Une diplomatie personnalisée et idéologique remplace la coopération traditionnelle, sans pour autant structurer une alliance claire.

The US/Africa relationship in the Trump era

Africa remains a secondary issue for the United States, marked by a historical indifference. Under Donald Trump, this approach has become more radical: open contempt, reduced aid, and a refocusing on economic and security interests. Personalized and ideological diplomacy is replacing traditional cooperation, without, however, structuring a clear alliance.

L’Afrique, traditionnellement marginale dans la politique étrangère des États-Unis, n’a jamais figuré au cœur des priorités stratégiques américaines (1). Le concept de « benign neglect », employé dès les années 1960, résume ce positionnement qui conjugue discrète indifférence et présence minimale. Sous le premier mandat de Donald Trump, cette logique s’est accompagnée d’un mépris affiché et résumé par la fameuse expression de « shit hole countries » employée par le Président à propos des pays africains. S’inscrivant dans le droit fil, il avait d’ailleurs évoqué l’Afrique durant sa campagne en stigmatisant les immigrants africains comme « parmi les pires du monde qui viennent du Congo en Afrique [sic] », pour « empoisonner le sang du pays » (2).

Cependant, sous son second mandat, des tendances plus structurelles – dont certaines avaient été esquissées dans le « Project 2025 » rédigé par la Heritage Foundation – marqueront la politique américaine envers le continent. Chacune d’elles renvoie à des dimensions idéologiques, structurelles ou historiques propres à la manière dont l’Afrique est considérée par les cercles proches du Président américain. Ces axes révèlent une tentative de redéfinition des rapports afro-américains, non plus sous l’angle de la coopération ou du développement, mais comme terrain d’affirmation d’une vision conservatrice, identitaire et économiquement agressive de l’ordre international.

Les techno-libertariens et la revanche de l’apartheid sur la scène internationale

L’Afrique du Sud se distingue comme cible principale de l’hostilité trumpienne envers le continent. Plusieurs mesures symboliques et diplomatiques sont adoptées : refus de participer au G20 à Johannesburg, expulsion de l’ambassadeur sud-africain, suspension de l’aide américaine et déclarations virulentes contre les lois de réforme agraire. L’administration Trump dénonce une prétendue « discrimination raciale contre les blancs », voire un génocide, jusqu’à accorder le statut de réfugié à certains Afrikaners.

Il reste 88 % de l'article à lire

.jpg)