Au moment où la guerre à Gaza semble s’éterniser, ce livre court et incisif nous en indique beaucoup sur les relations, qui n’ont jamais été faciles, entre le Vatican et l’État hébreu. Le pape François a été une victime diplomatique collatérale de l’attaque du Hamas. En effet, un projet d’une grande cérémonie dédiée à la prière pour la paix à Abou Dhabi était originellement programmé pour la fin du mois d’octobre en présence d’une dizaine de chefs d’État (États-Unis, Union européenne, Ukraine, Émirats, Liban). Le monde entier devait se réunir autour de François pour bénir les Accords d’Abraham et envoyer un message à l’Ukraine.

On peut se demander si un tel aréopage aurait pu se rassembler, toujours est-il qu’après le 7 octobre le pape a présidé une journée de prière et de jeûne pour la paix. Dans l’assemblée de 4 000 personnes ont pris place les membres de l’Assemblée synodale, des cardinaux et évêques de la Curie, mais aussi des représentants d’autres Églises chrétiennes ou des membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Loin de Saint-Pierre, mais en communion avec Rome, plusieurs chefs religieux avaient été invités à se joindre à cette prière comme l’archevêque de Canterbury Justin Welby ou encore Mgr Sviatoslav Chevtchouk, chef de l’Église gréco-catholique d’Ukraine. Cependant, un aspect différent de ce drame retient notre attention, c’est où l’auteur, ancien correspondant de TF1 à Jérusalem, affirme que c’est l’Iran qui aurait enjoint son allié du Hamas à perpétrer le massacre du 7 octobre, baptisé précisément « Déluge sur Al-Aqsa », et ce, afin de briser le rapprochement en cours entre Israël et la Palestine. En effet, si cette normalisation s’était concrétisée et consolidée, elle aurait abouti à une mainmise du gardien des lieux saints de l’islam sur Jérusalem et donc sur la Mosquée au dôme d’or, une chose insupportable pour la puissance chiite. Même si la responsabilité de Téhéran n’a pas été prouvée, ces faits éclairent la complexité des relations entre Israël et les mondes chrétien et musulman. Une fois de plus l’imaginaire religieux de Jérusalem, la ville sainte de trois religions, apparaît dans toute sa clarté.

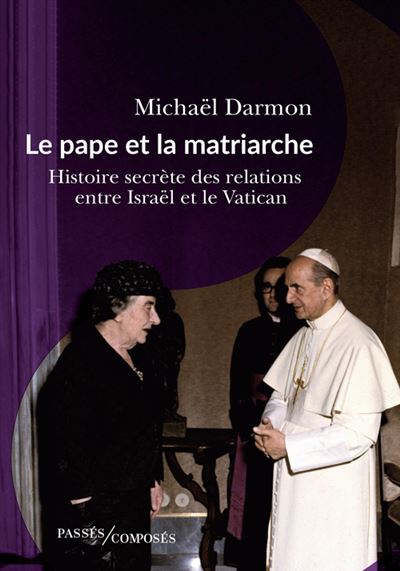

Toutefois, ceci n’est qu’une incidente qu’impose l’actualité, car l’objet de cet ouvrage est tout autre. Il est consacré au lent processus de réconciliation entre le Vatican et l’État hébreu. La chose ne fut pas aisée : en 1948, lors de la création de l’État d’Israël, en dehors même de la question des lieux saints que le Vatican voulait mettre sous tutelle internationale, bien des obstacles persistent, l’Église catholique ayant demandé comme préalable à Israël de procéder à une révision du procès condamnant Jésus Christ, ce que le nouvel État ne pouvait que refuser. Le point central de ce long processus de réconciliation est constitué par l’entrevue historique entre Golda Meir, première femme à avoir dirigé Israël, et le pape Paul VI, premier souverain pontife à s’être rendu en Terre sainte en janvier 1964 sans avoir articulé une seule fois le nom d’Israël. En pénétrant dans les murs du Vatican, la fille d’un modeste menuisier et ébéniste a prononcé ces paroles : « La fille d’un menuisier entre dans la maison de Jésus » ; puis en en sortant une heure après : « L’horloge du Vatican n’est pas la même que celle du reste du monde ». De fait, si des relations se sont nouées entre les deux États, ce sont surtout entre leurs services secrets ou de police, aspect peu connu sur lequel Michaël Darmon s’étend. Le Mossad a notamment enquêté sur l’attentat du 13 mai 1981, lorsque Mehmet Ali Agca (1), jeune turc âgé de vingt-trois ans, tueur professionnel et membre de l’organisation d’extrême droite Les Loups gris, tira une première balle de son Browning contre Jean-Paul II. La théorie du complot a surgi au lendemain de l’attentat, mais il ne semble pas avoir agi par fanatisme religieux. La piste bulgare va tenir un temps le monde en haleine : le 25 novembre, Sergueï Antonov, un obscur agent de la compagnie Balkan Air installé à Rome, est arrêté ; il est accusé d’avoir aidé Ali Agca. Cette piste sera explorée jusqu’à l’acquittement le 29 mars 1986 des protagonistes. Après avoir avoué, par la suite, bénéficier de l’aide logistique des services bulgares derrière lesquels on suspecta une autre main, Agca se rétracte (2). Est-ce le scénario d’un nouveau meurtre à Canterbury, cette fois planétaire, opposant Henry II-Brejnev contre Thomas Beckett-Karol Wojtyla ? Son biographe américain, George Weigel, rapporte que deux mois avant l’attentat, un journaliste de Biélorussie, l’accusait encore d’être « un ennemi idéologique rusé et dangereux » (3). Le Mossad y vit la main de l’Iran ce qui lui permit de renforcer ses liens dans les arcanes du Saint-Siège.

Il faudra attendre longtemps pour que des rapports diplomatiques soient établis entre eux, ce qui fut chose faite sous le pontificat du pape le plus proche d’Israël, Jean-Paul II premier pape à s’y rendre en l’an 2000. ♦

(1) Le 1er février 1979, il avait tiré sur le journaliste Abdi Lpecki du Milliyet et le tue. Arrêté le 11 juillet, il s’enfuit en novembre. Le 27 novembre 1979, la veille de l’arrivée de Jean-Paul II à Istanbul, il publie une lettre exaltée dans la presse, dans laquelle il le menace de mort, s’il ne renonce pas à venir en Turquie.

(2) Le mystère du sang versé place Saint-Pierre de Mgr Stanislas Dziwisz, alors secrétaire particulier le plus proche de Jean-Paul II, Éditions Téqui, 2001, 31 pages. Peter Jan, « Documentaire – Les dossiers secrets du Vatican », 2015, 50 minutes.

(3) Weigel George, Jean-Paul II, témoin de l'espérance, Jean-Claude Lattès, 1999, 1 171 pages.