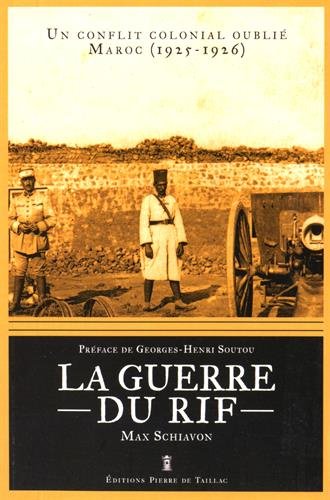

La guerre du Rif - Un conflit colonial oublié (1925-1926)

La guerre du Rif - Un conflit colonial oublié (1925-1926)

C’est une synthèse solide, étayée par un appareil critique d’une richesse exceptionnelle que nous livre l’historien Max Schiavon sur ce conflit aujourd’hui largement oublié ou relégué au rang d’épisode périphérique de la sortie de la Grande Guerre : « Qu’évoque aujourd’hui la guerre du Rif à nos compatriotes ? (…) Pourtant, à l’automne 1925, 150 000 soldats affrontent plusieurs dizaines de milliers de Rifains insurgés, sur un front de 300 kilomètres ». Le bilan humain de ce qui fut la première grande guerre coloniale moderne menée par la France est lourd : près de 10 000 morts dans le camp des Rifains, 2 500 morts côté français (dont 261 officiers) et plusieurs milliers chez les Espagnols.

C’est une synthèse solide, étayée par un appareil critique d’une richesse exceptionnelle que nous livre l’historien Max Schiavon sur ce conflit aujourd’hui largement oublié ou relégué au rang d’épisode périphérique de la sortie de la Grande Guerre : « Qu’évoque aujourd’hui la guerre du Rif à nos compatriotes ? (…) Pourtant, à l’automne 1925, 150 000 soldats affrontent plusieurs dizaines de milliers de Rifains insurgés, sur un front de 300 kilomètres ». Le bilan humain de ce qui fut la première grande guerre coloniale moderne menée par la France est lourd : près de 10 000 morts dans le camp des Rifains, 2 500 morts côté français (dont 261 officiers) et plusieurs milliers chez les Espagnols.

Pourtant, la guerre du Rif est un conflit multiforme comme le souligne Georges-Henri Soutou dans sa préface, mêlant enjeux militaires (affrontement de deux écoles de pensée militaire française), enjeux de politique intérieure (opposition d’une partie de la Gauche, débats vifs sur le remplacement de Lyautey par Pétain), enjeux internationaux (résonance considérable que cette guerre a eu dans le monde arabe, rapprochement franco-espagnol) et culturels (profonde intelligence culturelle du pays chez les officiers français en poste de longue date, dont Lyautey est le symbole).

Max Schiavon pose le décor de la situation politique et militaire dans le protectorat marocain au seuil des années 1920 : face à l’arborescence tribale du pays, et à la résistance des différentes tribus montagneuses au sein du massif du Rif, la fragilité structurelle du pouvoir central du Sultan fait que son autorité se limite de facto aux plaines et aux grandes villes. Lyautey est pleinement conscient des limites de l’implantation coloniale française, liée à la réversibilité des allégeances des tribus, et planifie donc dès 1920, une reprise des opérations de pacification de ces zones montagneuses du Moyen-Atlas. L’occupation de la Ruhr par l’armée française privera le général Lyautey de ressources précieuses. Face à lui, se dessine le rôle d’Abd el Krim, leader charismatique, enivré de sa victoire sur les Espagnols à Anoual en juillet 1921, qui entreprend d’unifier les tribus pour chasser les Français et le Sultan, et qui planifie soigneusement l’offensive surprise qui se déclenche en avril 1925.

Les opérations militaires se déclinent en trois grandes phases : la première (avril-août 1925) qualifiée de « période héroïque » par l’auteur, voit l’armée française contenir avec difficultés et au prix de pertes importantes les rebelles, au prix de déplacements permanents de troupes afin de colmater les brèches sur le front. La deuxième, d’août 1925 à avril 1926, est celle de la stabilisation du front et de la montée en puissance du dispositif français avec l’arrivée de renforts de métropole et d’Afrique du Nord et la réorganisation en profondeur des forces françaises sous l’impulsion du général Pétain. La troisième et dernière phase de la guerre du Rif objet du chapitre 5, « Une victoire prévisible », tant la supériorité qualitative et numérique des forces coalisées franco-espagnoles laisse peu d’espoirs à Abd el Krim, progressivement asphyxié de ses soutiens et acculé sur son fief de la tribu des Beni Ouriaghel au cœur du Rif.

L’échec final d’Ab el Krim tient autant à des facteurs endogènes : ses erreurs tactiques successives (fixation sur les postes français avancés au lieu de foncer sur Fez, dont la chute aurait certainement été un tournant dans le conflit, la brutalité de ses méthodes de ralliement), la sous-estimation chronique des capacités de l’armée française, qu’à la capacité d’adaptation des forces françaises, combinées aux opérations côté espagnol.

Cette capacité d’adaptation se traduit très vite du côté français par l’utilisation intensive d’unités indigènes – goumiers, tirailleurs marocains – couplée à des colonnes, groupements tactiques interarmes, mobiles, mieux adaptées aux opérations en terrain montagneux que les unités classiques du corps de bataille expéditionnaire français.

La clé de la victoire française est d’abord et surtout une question d’hommes : l’auteur dresse ici une galerie de portraits remarquables d’officiers français : primus inter pares, Lyautey et Pétain bien sûr, dont il montre la complexité et la subtilité des relations, les colonels Freydenberg, Corap, Dosse, Noguès, de Lattre, Juin, cette génération d’officiers coloniaux, tacticiens expérimentés, qui furent les clés de la résistance face à la déferlante rifaine d’avril à l’été 1925, puis de la reconquête finale, les généraux Boichut, Ibos, Simon, Colombat, ou encore le colonel Armengaud, dont il rappelle l’action visionnaire en faveur de l’aviation d’assaut. Car cette guerre fut également un révélateur et un accélérateur de talents, « une école de commandement durant laquelle, que ce soit en état-major ou dans la troupe, ils assumèrent des responsabilités bien souvent supérieures à celles de leur grade ».

Si l’auteur restitue avec précision le détail des opérations militaires, il n’occulte pas non plus les relations sinueuses entre les acteurs militaires et le pouvoir politique : entre le gouvernement et Lyautey, entre Lyautey et Pétain, qui remplace le premier comme commandant en chef, d’ailleurs en partie instrumentalisé par le chef du gouvernement, Painlevé désireux de pousser progressivement Lyautey, aux convictions royalistes affirmées, vers une sortie somme toute peu digne de son bilan politique et militaire au Maroc, mais aussi entre le résident français civil à Rabat, Théodore Steeg (remplaçant de Lyautey à partir d’octobre 1925) favorable jusqu’au bout à une issue politique, et les responsables militaires dans le théâtre d’opération.

Enfin, et c’est l’un des grands intérêts de l’ouvrage, la guerre du Rif est un laboratoire d’enseignements tactiques qui présente bien des caractéristiques annonciatrices des conflits de décolonisation et au-delà des opérations de contre-insurrection modernes : notamment par son utilisation innovante pour la première fois de façon systématique des opérations aéroterrestres (ravitaillement des postes assiégés, renseignement, close-air support), et par l’importance des actions psychologiques grâce à celle des officiers de renseignement, auxquels l’auteur consacre plusieurs analyses. Ces officiers, parlant l’arabe et les dialectes berbères, spécialistes du pays sont la clé de voûte de la politique française de pacification et de contrôle des zones (préfigurant d’une certaine manière les SAS de la guerre d’Algérie) : outre les missions de renseignement classiques, ils remplissent une fonction « essentiellement politique : maintenir les tribus dans l’obéissance par la seule présence de quelques soldats sur leur territoire (…) ; [via] des actions civilo-militaires ayant trait à la justice et à la police » en passant par la santé, les travaux publics et le maintien d’un canal de discussion ou de médiation politique avec les tribus réfractaires.

À travers les opérations militaires, se lit en creux la confrontation face à Abd el Krim de deux visions des opérations de contre-insurrection côté français : « Celle de Lyautey, qui sans renier la nécessité d’opérations militaires, veut faire effort sur l’action politique dans la droite ligne de ce qu’il a toujours prôné : ne pas rechercher la destruction de l’ennemi pour l’amener à composer (…), [et] celle de Pétain, qui utilise les modes opératoires qui ont fait leur preuve sur les champs de bataille européens avec leurs règlements, leurs barèmes, leurs états-majors, etc. À la vitesse, à l’audace, à la rapidité, au risque, il substitue la méthode, la sûreté, la puissance, la guerre industrielle, le contrôle du territoire ». Difficile de trancher entre les deux et de dire si la méthode Lyautey l’aurait emporté in fine. « Quoi qu’il en soit, la guerre du Rif démontre combien la France à cette époque a des difficultés à faire face à un engagement important dans son empire tout en montant la garde sur le Rhin », anticipant déjà la situation en 1945.

Au-delà de cette guerre, qui mérite d’être redécouverte, l’ouvrage de M. Schiavon donne les clés historiques pour mieux comprendre cet irrédentisme Rifain, à la fois politique, territorial et religieux – avec lequel le pouvoir central marocain n’a d’ailleurs jamais réussi à venir vraiment à bout jusqu’à aujourd’hui – et dont la guerre de 1925-1926 constitue à la fois l’acmé et l’incubateur du processus de décolonisation d’après-guerre au Maroc. ♦