Voici une étude intéressante sur la situation géopolitique des États baltes. Même si cette région n'est pas considérée comme prioritaire par notre pays, nous y avons renforcé nos actions de coopération. L'auteur de cet article, capitaine de corvette, a effectué une mission de trois mois au sein de l'état-major du Baltic Naval Squadron, flottille constituée de bâtiments des trois États et spécialisée dans la guerre des mines.

Les États baltes en quête de sécurité

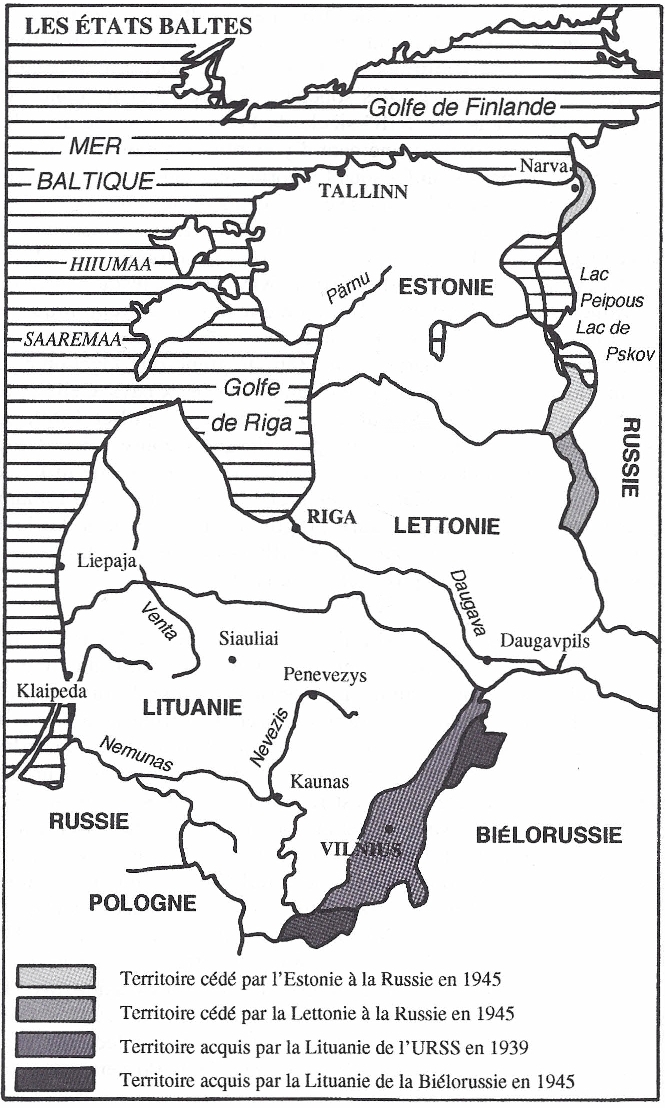

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont couramment regroupées sous le terme générique d’États baltes, en raison d’une situation géographique et d’une histoire tourmentée résolument associées aux rivages de la mer Baltique. Au Moyen Âge, toute la région (la Hanse) connaît une expansion commerciale qui attise la convoitise de puissants voisins qui la domineront à tour de rôle, habitude qui s’est perpétuée jusqu’à une période récente. Ce passé a profondément marqué ces trois États, qui perçoivent de manière aiguë les nécessités d’une politique de défense rationnelle, pour espérer sauvegarder l’indépendance ainsi retrouvée.

Cependant, au-delà des similitudes bien réelles, ces pays sont profondément différents : d’un point de vue linguistique, l’estonien appartient au groupe finno-ouralien (qui comprend notamment le finnois, le lapon et le hongrois), lointain héritage du peuplement initial este, alors que le letton et le lituanien appartiennent au groupe indo-européen, et à ce titre authentiquement balte. D’un point de vue historique, les trois États ont subi des influences différentes, qui se retrouvent dans la religion dominante : l’Estonie et la Lettonie sont luthériennes, alors que la Lituanie est catholique.

Aperçu historique

Le plus septentrional des trois États baltes, l’Estonie, a subi de nombreuses influences. Du Xe au XIVe siècle, les autochtones sont dominés principalement par les Danois, dont l’empreinte est toujours perceptible aujourd’hui (le nom de Tallinn, la capitale, signifie la « forteresse des Danois »). Après une sanglante révolte, ceux-ci finissent par abandonner le pays au profit des chevaliers Teutoniques qui, sous prétexte d’évangélisation, entreprirent une germanisation forcée du pays. Celle-ci devait durer jusqu’au XVIe siècle et le développement des idées de la Réforme. La conversion du Grand maître de l’ordre teutonique entraîna une pénétration des nouveaux principes dans le pays, fournissant au tsar Ivan IV, protecteur des orthodoxes, un prétexte pour déclencher la guerre de Livonie (région s’étalant sur la moitié sud de l’Estonie et le quart nord-est de la Lettonie). Contre cette offensive, les deux puissances régionales de l’époque, la Suède et la Pologne-Lituanie s’allièrent pour repousser l’envahisseur. Après avoir chassé l’ennemi commun, les deux vainqueurs se tournèrent l’un contre l’autre. Il s’ensuivit une longue guerre qui devait finir à l’avantage du premier. Les Suédois restèrent maîtres du pays de 1629 à 1721, entreprenant de vastes réformes le mettant en valeur. La longue « guerre du Nord », opposant la Suède à la Russie du tsar Pierre le Grand, vint mettre un terme à cet « âge d’or », avec la paix de Nystad, qui reconnaissait la suzeraineté du tsar sur l’Estonie et la Livonie. Cette domination dura jusqu’à la fin du premier conflit mondial.

Il reste 84 % de l'article à lire

Plan de l'article

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)