La guerre en Ukraine, entrée dans sa troisième année, a pris une dimension géopolitique et civilisationnelle, opposant la Russie de Poutine aux démocraties. Plusieurs ouvrages récents analysent ce conflit sous divers angles historiques, politiques et sociaux. Ils explorent les relations complexes entre la Russie et l'Ukraine, la répression interne en Russie, et les dynamiques de pouvoir en Ukraine. Dans ces ouvrages présentés par l'ambassadeur Eugène Berg, la guerre en Ukraine est perçue comme un conflit global, avec des implications profondes pour l'Europe et le monde.

Among the Books —Ukraine, Russia and West

The war in Ukraine, now in its third year, has taken on geopolitical and civilizational dimensions, pitting Putin's Russia against democracies. Several recent books analyze this conflict from various historical, political, and social perspectives. They explore the complex relations between Russia and Ukraine, internal repression in Russia, and power dynamics in Ukraine. In these works, presented by Ambassador Eugene Berg, the war in Ukraine is viewed as a global conflict with profound implications for Europe and the world.

Manifestement après la mort d’Alexeï Navalny (16 février 2024), la chute d’Avdiivka dans l’oblast de Donetsk (17 février) et la réunion de Paris (26 février) des vingt-et-un chefs d’État et de gouvernement des pays apportant une aide à l’Ukraine, la guerre, qui vient d’entrer dans sa troisième année, a pris une nouvelle dimension. Elle n’est plus, ce qu’elle n’a jamais réellement été, un combat entre deux peuples supposés pour Moscou être frères, mais apparaît comme un conflit géopolitique, civilisationnel et stratégique affrontant la Russie de Poutine aux démocraties. On ne s’étonnera donc pas de la multitude des ouvrages qui se succèdent pour tenter d’élucider les nombreuses facettes de cet affrontement global.

Mémoires russes brisées

La troisième édition de l’Atlas historique d’Ivan III de la Russie à Vladimir Poutine (Autrement, 2024, 96 pages) de François-Xavier Nérard et Marie-Pierre Rey (1) permet de mieux comprendre les aspects historiques et conflits de cette vieille relation Russie-Ukraine, deux branches issues d’un même tronc (la Rus’ de Kiev), qui ont connu des sorts disparates, se sont différenciées, séparées, opposées avant d’entrer en violente collision. Le Khanat de Crimée a incendié Moscou (1571) ; les Suédois ont pris Novogorod (1611-1617) ; les Polonais, Smolensk (1618) ; Napoléon, Moscou (1812) ; Hitler, la Crimée et une partie du Caucase (1941) ; autant de souvenirs qui ne se sont jamais vraiment effacés ou ont été plutôt instrumentalisés par le pouvoir qu’il ait été celui des tsars, des bolcheviques, ou celui de Poutine, qui se doit d’être fort pour protéger sa population, empêcher sa dispersion ou étouffer son aspiration à la liberté ou à l’autonomie. C’est ce fil historique que prétend incarner Poutine et avec lequel il a enchaîné son peuple.

La troisième édition de l’Atlas historique d’Ivan III de la Russie à Vladimir Poutine (Autrement, 2024, 96 pages) de François-Xavier Nérard et Marie-Pierre Rey (1) permet de mieux comprendre les aspects historiques et conflits de cette vieille relation Russie-Ukraine, deux branches issues d’un même tronc (la Rus’ de Kiev), qui ont connu des sorts disparates, se sont différenciées, séparées, opposées avant d’entrer en violente collision. Le Khanat de Crimée a incendié Moscou (1571) ; les Suédois ont pris Novogorod (1611-1617) ; les Polonais, Smolensk (1618) ; Napoléon, Moscou (1812) ; Hitler, la Crimée et une partie du Caucase (1941) ; autant de souvenirs qui ne se sont jamais vraiment effacés ou ont été plutôt instrumentalisés par le pouvoir qu’il ait été celui des tsars, des bolcheviques, ou celui de Poutine, qui se doit d’être fort pour protéger sa population, empêcher sa dispersion ou étouffer son aspiration à la liberté ou à l’autonomie. C’est ce fil historique que prétend incarner Poutine et avec lequel il a enchaîné son peuple.

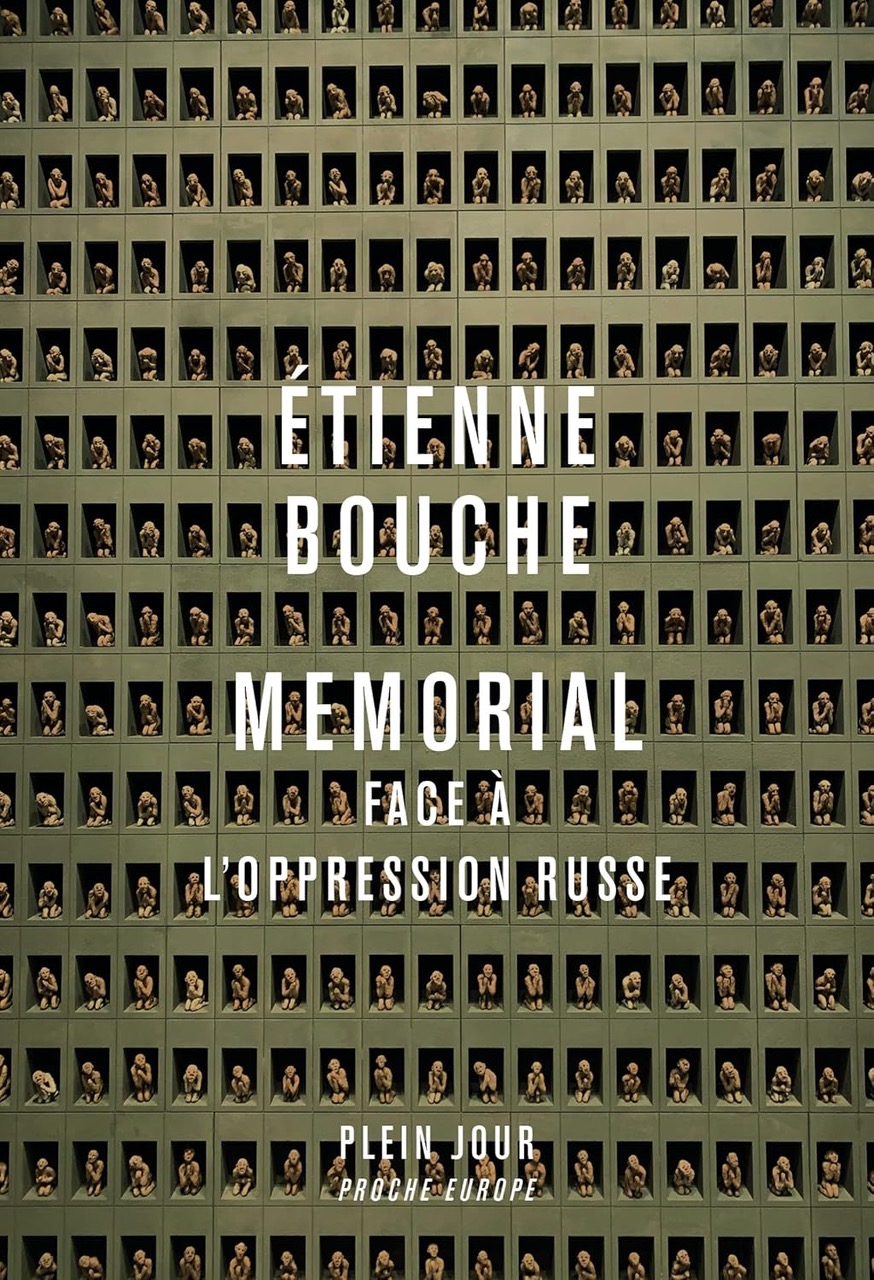

La dissolution, de l’organisation non gouvernementale (ONG) Mémorial International, le 28 décem-bre 2021, est passée totalement inaperçue, dans le fracas de la guerre annoncée. Or, la plus ancienne et la plus éminente ONG russe, fondée en 1989, et dont le premier président avait été le grand physicien et dissident soviétique, Prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, « avait représenté une étape décisive dans le contrôle de la société civile russe, le musellement de toute voix dissidente et le verrouillage définitif du récit national. Sa dissolution a constitué le prélude à la guerre ». Dans Mémorial face à l’oppression russe, l’ancien journaliste en Russie Étienne Bouche en décrit la genèse, l’œuvre, si méritoire, ainsi que les nombreux obstacles auxquels elle s’est confrontée. Ce faisant il nous plonge dans l’histoire de l’insoumission soviétique apparue au début des années 1960, qui a lutté contre la dictature communiste. Une épopée que l’on croyait reléguée dans un lointain passé, mais qui resurgit avec une violence redoublée. Afin de légitimer ce nouveau récit national, le régime a inscrit les éléments fondamentaux dans la Constitution, révisée en 2020. Il a édicté une série de lois mémorielles, la plus notoire étant l’article 354. 1 du Code pénal de la Fédération de Russie qui criminalise la « négation ou la réhabilitation du nazisme », de manière très large, car sont criminalisés la « transmission d’informations fausses sur les activités de l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale », la « diffusion de renseignements irrespectueux sur les faits de gloire militaire de la Russie » et « le dénigrement des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ». C’est donc bien à une inertie de la peur que l’on a affaire. C’est parce que la population russe ne croit en rien, que l’idéologie d’État a pu se loger dans les consciences. Elle apportait des réponses : en désignant les responsables de son malheur – tantôt les oligarques, quelquefois l’intelligentsia, le plus souvent l’Occident et justifiait son ressentiment.

La dissolution, de l’organisation non gouvernementale (ONG) Mémorial International, le 28 décem-bre 2021, est passée totalement inaperçue, dans le fracas de la guerre annoncée. Or, la plus ancienne et la plus éminente ONG russe, fondée en 1989, et dont le premier président avait été le grand physicien et dissident soviétique, Prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, « avait représenté une étape décisive dans le contrôle de la société civile russe, le musellement de toute voix dissidente et le verrouillage définitif du récit national. Sa dissolution a constitué le prélude à la guerre ». Dans Mémorial face à l’oppression russe, l’ancien journaliste en Russie Étienne Bouche en décrit la genèse, l’œuvre, si méritoire, ainsi que les nombreux obstacles auxquels elle s’est confrontée. Ce faisant il nous plonge dans l’histoire de l’insoumission soviétique apparue au début des années 1960, qui a lutté contre la dictature communiste. Une épopée que l’on croyait reléguée dans un lointain passé, mais qui resurgit avec une violence redoublée. Afin de légitimer ce nouveau récit national, le régime a inscrit les éléments fondamentaux dans la Constitution, révisée en 2020. Il a édicté une série de lois mémorielles, la plus notoire étant l’article 354. 1 du Code pénal de la Fédération de Russie qui criminalise la « négation ou la réhabilitation du nazisme », de manière très large, car sont criminalisés la « transmission d’informations fausses sur les activités de l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale », la « diffusion de renseignements irrespectueux sur les faits de gloire militaire de la Russie » et « le dénigrement des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ». C’est donc bien à une inertie de la peur que l’on a affaire. C’est parce que la population russe ne croit en rien, que l’idéologie d’État a pu se loger dans les consciences. Elle apportait des réponses : en désignant les responsables de son malheur – tantôt les oligarques, quelquefois l’intelligentsia, le plus souvent l’Occident et justifiait son ressentiment.

Il reste 80 % de l'article à lire

.jpg)

La troisième édition de l’Atlas historique d’Ivan III de la Russie à Vladimir Poutine (Autrement, 2024, 96 pages) de François-Xavier Nérard et Marie-Pierre Rey

La troisième édition de l’Atlas historique d’Ivan III de la Russie à Vladimir Poutine (Autrement, 2024, 96 pages) de François-Xavier Nérard et Marie-Pierre Rey  La dissolution, de l’organisation non gouvernementale (ONG) Mémorial International, le 28 décem-bre 2021, est passée totalement inaperçue, dans le fracas de la guerre annoncée. Or, la plus ancienne et la plus éminente ONG russe, fondée en 1989, et dont le premier président avait été le grand physicien et dissident soviétique, Prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, « avait représenté une étape décisive dans le contrôle de la société civile russe, le musellement de toute voix dissidente et le verrouillage définitif du récit national. Sa dissolution a constitué le prélude à la guerre ». Dans Mémorial face à l’oppression russe, l’ancien journaliste en Russie Étienne Bouche en décrit la genèse, l’œuvre, si méritoire, ainsi que les nombreux obstacles auxquels elle s’est confrontée. Ce faisant il nous plonge dans l’histoire de l’insoumission soviétique apparue au début des années 1960, qui a lutté contre la dictature communiste. Une épopée que l’on croyait reléguée dans un lointain passé, mais qui resurgit avec une violence redoublée. Afin de légitimer ce nouveau récit national, le régime a inscrit les éléments fondamentaux dans la Constitution, révisée en 2020. Il a édicté une série de lois mémorielles, la plus notoire étant l’article 354. 1 du Code pénal de la Fédération de Russie qui criminalise la « négation ou la réhabilitation du nazisme », de manière très large, car sont criminalisés la « transmission d’informations fausses sur les activités de l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale », la « diffusion de renseignements irrespectueux sur les faits de gloire militaire de la Russie » et « le dénigrement des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ». C’est donc bien à une inertie de la peur que l’on a affaire. C’est parce que la population russe ne croit en rien, que l’idéologie d’État a pu se loger dans les consciences. Elle apportait des réponses : en désignant les responsables de son malheur – tantôt les oligarques, quelquefois l’intelligentsia, le plus souvent l’Occident et justifiait son ressentiment.

La dissolution, de l’organisation non gouvernementale (ONG) Mémorial International, le 28 décem-bre 2021, est passée totalement inaperçue, dans le fracas de la guerre annoncée. Or, la plus ancienne et la plus éminente ONG russe, fondée en 1989, et dont le premier président avait été le grand physicien et dissident soviétique, Prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, « avait représenté une étape décisive dans le contrôle de la société civile russe, le musellement de toute voix dissidente et le verrouillage définitif du récit national. Sa dissolution a constitué le prélude à la guerre ». Dans Mémorial face à l’oppression russe, l’ancien journaliste en Russie Étienne Bouche en décrit la genèse, l’œuvre, si méritoire, ainsi que les nombreux obstacles auxquels elle s’est confrontée. Ce faisant il nous plonge dans l’histoire de l’insoumission soviétique apparue au début des années 1960, qui a lutté contre la dictature communiste. Une épopée que l’on croyait reléguée dans un lointain passé, mais qui resurgit avec une violence redoublée. Afin de légitimer ce nouveau récit national, le régime a inscrit les éléments fondamentaux dans la Constitution, révisée en 2020. Il a édicté une série de lois mémorielles, la plus notoire étant l’article 354. 1 du Code pénal de la Fédération de Russie qui criminalise la « négation ou la réhabilitation du nazisme », de manière très large, car sont criminalisés la « transmission d’informations fausses sur les activités de l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale », la « diffusion de renseignements irrespectueux sur les faits de gloire militaire de la Russie » et « le dénigrement des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ». C’est donc bien à une inertie de la peur que l’on a affaire. C’est parce que la population russe ne croit en rien, que l’idéologie d’État a pu se loger dans les consciences. Elle apportait des réponses : en désignant les responsables de son malheur – tantôt les oligarques, quelquefois l’intelligentsia, le plus souvent l’Occident et justifiait son ressentiment.