Outre-mer - Évolution politique de l'archipel du Cap-Vert - Coup d'État au Tchad

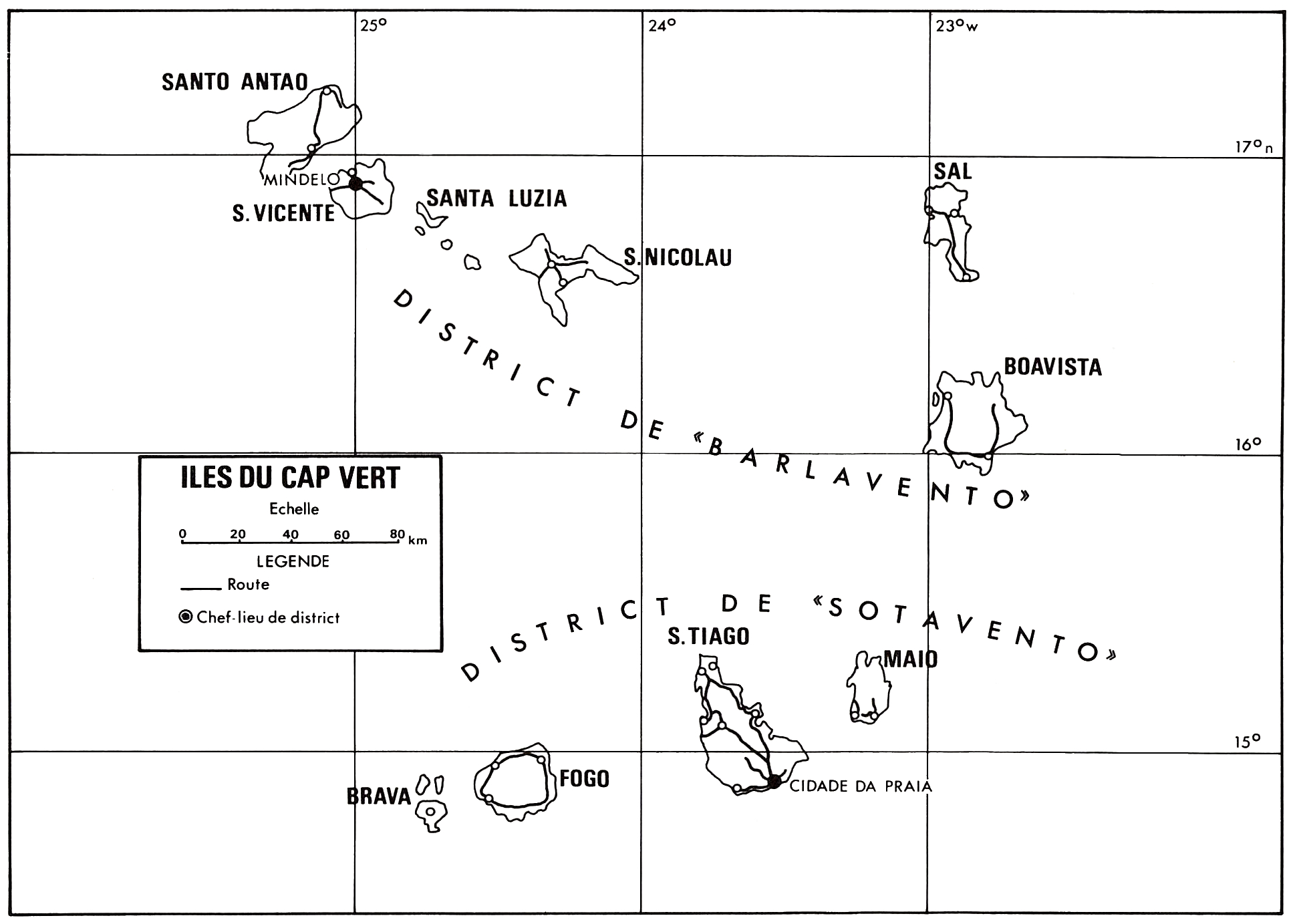

Carte des Îles du Cap-Vert

Évolution politique de l’archipel du Cap-Vert

L’archipel du Cap-Vert est situé à 360 nautiques de Dakar et à plus de 500 de Bissau, territoire portugais le plus proche. Il est placé au croisement des routes maritimes et aériennes de trois continents et présente un intérêt certain pour la liberté des liaisons de l’Afrique australe avec les États-Unis et l’Europe. Il comprend dix îles et cinq îlots d’origine volcanique, culminant dans l’île de Fogo à 2 829 mètres, avec un volcan encore en activité. Son hydrographie insuffisante interdit toute agriculture intensive.

À l’origine, l’archipel était couvert de forêts : il fut déboisé dès le XVIIIe siècle pour établir des plantations qui, avec le changement de climat dû à la disparition des arbres et avec la suppression de l’esclavage au XIXe siècle, ont périclité. Aujourd’hui son économie végète. Quelques cultures subsistent : banane, canne à sucre à Santa Antão ; maïs, café, canne à sucre à São Tiago ; orange, banane à São Nicolau : café de réputation mondiale à Fogo. Les productions vivrières ne couvrent que 10 % de la consommation intérieure et même l’archipel ne fournit que 1 800 tonnes des 60 000 t de maïs nécessaires. La reconversion de l’économie n’est qu’amorcée : une entreprise française exploite les « Salines du Cap-Vert » à Sal (30 000 t par an) ; on extrait la pouzzolane à Santo Antão ; il existe aussi de petites industries alimentaires, une usine de tabac et une fabrique de produits congelés. La principale source de revenu provient de la pêche dont la production pourtant ne dépasse guère 6 000 t par an. Les importations (environ 70 millions de FF), qui proviennent à 80 % du Portugal, sont sept fois plus fortes que les exportations (environ 8 MFF) qui sont absorbées dans les mêmes proportions par la métropole. L’effort de développement, lancé depuis quelques années par les Portugais, porte sur la pêche, l’industrie (chantiers navals de São Vicente) et le tourisme. Dans ce dernier domaine, un consortium belge et un groupe allemand s’intéressent respectivement à l’équipement des plages de Santa Maria (île de Sal) et de l’île de Boa Vista.

Ce pays particulièrement pauvre compte 280 000 habitants concentrés dans les parties utiles d’un territoire de 4 033 km2. Sa population est en augmentation constante avec un taux de 4,2, le plus élevé d’Afrique. Inhabité en 1480 lors de sa découverte par Diogo Gomes et Antonio da Noli, l’archipel fut d’abord utilisé par les trafiquants d’esclaves opérant sur la côte de Guinée puis fut progressivement peuplé de Portugais, de Madériens et d’Açoriens qui amenèrent de la main-d’œuvre du continent. Aujourd’hui, il connaît un étonnant brassage de races : 68 % de la population est métisse, 30 % est noire et seulement 2 % blanche ; seule l’île de São Tiago, la plus peuplée (130 000 habitants), compte une majorité de noirs (67 %) et 37 % de métis. Les Cap-Verdiens sont pour la plupart (80 %) catholiques ; ils parlent un dialecte, le criolo, différent du portugais moderne qui est la langue administrative. Le créole du Cap-Vert dérive du portugais de XVe siècle sur lequel se sont greffées des expressions empruntées aux ouolof, bambara, foula, mandingue de la côte africaine. Les « Portugalais », comme on les appelle parfois à Dakar pour tenir compte de leur personnalité particulière, sont mieux instruits que les autres habitants des provinces d’outre-mer portugaises. En raison de la pauvreté de leur pays, ils ont cherché à faire carrière dans l’administration, notamment en Guinée-Bissau, ou se sont expatriés vers le Sénégal, la métropole, les États-Unis et le Brésil. Ils sont aussi nombreux à l’étranger que dans la province elle-même.

Lisbonne a voulu tirer parti de la position stratégique de l’archipel en le dotant d’équipements portuaires et aéronautiques relativement importants. Deux ports permettent actuellement un accostage à quai : Porto Grande de São Vicente pour les bâtiments de toutes tailles et Porto Novo de Santo Antão limité aux bâtiments de 70 m et de 4,50 m de tirant d’eau. La construction d’un port à Praia, la capitale, est envisagée. Un chantier naval existe à Mindelo, non loin de Porto Grande ; ses deux slipways [NDLR 2025 : cale] peuvent recevoir des bateaux de 450 t ; leur capacité devait être portée à 800 t et à des navires de 70 m. L’aéroport international de Sal est situé au Nord de l’île du même nom, à une altitude de 53 m : sa piste a une longueur de 3 000 m sans limite de poids. Il est utilisé actuellement comme escale permanente par les TAP, compagnie nationale portugaise, et par les South African Airways. Six îles disposent de terrains plus ou moins bien équipés qui sont desservis par la « Compagnie des transports aériens du Cap-Vert » (TACV). Comme au XVIIe siècle où, grâce aux traités signés avec les puissances de l’époque, l’archipel était devenu une base pour les Français, les Génois, les Espagnols et les Anglais, Lisbonne aurait voulu faire de cette province une sorte de zone franche qui, pourvue de moyens modernes, aurait pu être utilisée par les grandes compagnies internationales. Le manque de fonds mais aussi les concurrences de Dakar et, dans une moindre mesure, de Bathurst ne l’ont pas permis.

L’archipel fut doté d’un gouverneur en 1595. Celui-ci avait autorité également sur les « Rios da Guine », c’est-à-dire l’actuelle Guinée-Bissau, par l’intermédiaire d’un vice-gouverneur. À partir de 1878, les deux territoires furent pourvus chacun d’une administration dépendant directement de Lisbonne. Sous le régime salazariste qui favorisa le développement de l’immigration portugaise, les îles du Cap-Vert devinrent une province d’outre-mer représentée à l’assemblée nationale et à la chambre coopérative de Lisbonne par un député. Elles jouissaient de l’autonomie financière. Le gouverneur, assisté d’un secrétaire général, d’un Conseil exécutif et d’un Conseil législatif dont les membres étaient nommés, résidait à Praia. Il n’existait aucun lien de nature administrative entre la province du Cap-Vert et celle de Guinée-Bissau mais les commandements naval et aérien étaient communs aux deux territoires alors que l’armée de terre constituait un commandement territorial indépendant. Tous les habitants bénéficiaient de la nationalité portugaise ; la seule distinction légale se situait au niveau des droits politiques : les « assimilados », répondant aux critères de savoir lire et écrire le portugais et de vivre à l’occidentale, étaient seuls inscrits sur les listes électorales. Les « assimilés » furent nombreux parmi les Cap-Verdiens dont la scolarisation était assez poussée (1). Certains furent recrutés par l’administration et les entreprises privées pour servir en Guinée-Bissau où l’instruction était moins répandue. Ce noyau cap-verdien installé sur le continent fut à l’origine du mouvement nationaliste. Il était donc fatal que le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) se considérât comme l’émanation d’une entité guinéo-cap-verdienne et réclamât l’indépendance des deux provinces et leur unification.

La lutte contre la domination portugaise fut lancée en 1963 en Guinée-Bissau avec l’aide des Soviétiques qui équipèrent presque totalement l’armée de libération de matériels de plus en plus lourds. Les combats ne gagnèrent jamais les îles. C’est pourquoi, lors de son arrivée au pouvoir (avril 1974), le général Spinola ne consentit pas à lier le sort du Cap-Vert à celui de la Guinée-Bissau qu’il voulait conduire seule à l’indépendance. Il désirait que la population cap-verdienne fît elle-même son choix par référendum entre l’union avec la Guinée et l’intégration, comme Madère, à la métropole. Les accords d’Alger (26 août 1974) qui décidèrent de l’indépendance de la Guinée ne mentionnèrent donc pas l’archipel. Les représentants du PAIGC n’insistèrent pas trop sur ce point car les militants continentaux de leur mouvement étaient pressés de mettre un terme aux combats qui ravageaient leur territoire et se montraient alors peu soucieux d’intégrer à leur pays des îles pauvres et surpeuplées. Les dirigeants cap-verdiens du parti, Aristide Pereira, son secrétaire-général, Luis Cabrai, président du Conseil d’État de la République et le commandant Pedro Pires, le négociateur d’Alger, estimaient d’ailleurs que le temps travaillait pour eux et qu’ils disposaient à Lisbonne d’alliés suffisamment puissants pour que la situation de l’archipel évoluât dans la direction qu’ils souhaitaient.

Avec la suppression du parti unique et le retour aux libertés politiques, plusieurs formations se développèrent à Praia. Le PAIGC, d’abord, put s’y exprimer sans trop de restrictions et organiser des meetings où il revendiqua l’indépendance immédiate afin que les peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert puissent décider librement de leur union ; fort de ses succès sur le continent, il trouva un écho favorable parmi les jeunes et les plus déshérités. D’autres partis cherchèrent à incarner des tendances différentes de la population. L’Union des peuples des îles du Cap-Vert (UPICV), très actif à Praia et dirigé par José Leitão de Graca en exil à Dakar, demandait lui aussi l’indépendance immédiate mais refusait ce qu’il appelait l’« annexion du Cap-Vert par la Guinée » ; ses dirigeants qui se prétendent toujours soutenus par la Chine, continuent à accuser le PAIGC d’être l’instrument de l’Union soviétique qui désirerait, selon eux, installer une base au Cap-Vert. L’Union démocratique du Cap-Vert (UDC) recrutait parmi les partisans de l’intégration au Portugal ; si les résultats du référendum qu’ils souhaitaient étaient favorables à cette formule, ils préconisaient l’octroi de l’indépendance par étapes. M. Fonseca, un insulaire nommé gouverneur par le général Spinola, était favorable à ce mouvement dont l’efficacité était affectée par des rivalités internes.

Tout changea avec la chute du général Spinola le 29 septembre 1974. Le Mouvement des forces armées (MFA), dont l’autorité sortait grandie de la crise et qui depuis longtemps favorisait le PAIGC comme, en Angola, il soutient le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), rappela le gouverneur Fonseca et permit au commandant Pedro Pires, ministre adjoint des Forces armées de Guinée-Bissau, jusque-là interdit de séjour dans l’archipel, de venir à Praia prendre la tête de ce mouvement. L’UDC, accusée de collusion avec l’extrême droite portugaise, dut se saborder et se fondre dans l’UPICV. Celle-ci devint alors le seul adversaire du mouvement guinéen. Elle décida de montrer sa force, le 1er novembre, par un vaste rassemblement de ses partisans ou plutôt des opposants du PAIGC, mais la manifestation fut interdite par le MFA qui avait déjà décidé d’ouvrir des négociations sur l’avenir constitutionnel des îles avec le seul PAIGC représenté par M. Pedro Pires.

Les discussions aboutirent à un accord signé à Lisbonne le 19 décembre 1974 : autonomie de l’archipel le 23 décembre 1974 : indépendance le 5 juillet 1975. Pour préparer l’élection d’une assemblée populaire, élue au suffrage direct et universel le 30 juin 1975 et ayant des pouvoirs souverains dans l’élaboration de la future constitution, un gouvernement de transition est installé à Praia depuis le début de l’année. Il est présidé par le capitaine de vaisseau Almeida d’Eca, à la fois haut-commissaire du Portugal, chef de l’exécutif et commandant en chef des Forces armées. Il comprend deux autres portugais qui sont chargés respectivement des ministères « politiques » responsables de l’organisation des élections, et trois membres du PAIGC : MM. Carlo Reis (Justice et Affaires sociales), Amaro da Luz (Travail et Coordination économique) et Manuel Faustino (Éducation et Culture). Dès lors le gouvernement de Guinée-Bissau peut considérer l’unification comme inévitable. M. Pereira, secrétaire général du PAIGC, se rend à Praia début mars et, en avril, M. Luis Cabrai, président du Conseil d’État de Bissau, expose devant la presse le processus qui sera suivi pour la réunification : après que le Cap-Vert aura élu son assemblée et que celle-ci se sera prononcée pour l’unité, les chambres du Cap-Vert et de Guinée se réuniront pour former une instance suprême qui sera chargée de définir les bases juridiques de l’union.

Auparavant, l’avenir économique de l’archipel, qui inquiétait à juste titre les Guinéens, s’était éclairé : le Portugal s’était engagé à poursuivre son aide, soit 20 M de dollars sur les 160 M qu’il consacrera à ses anciens territoires africains (2). L’ONU pourrait accorder la même somme. Ses services paraissent d’ailleurs favorables à l’union guinéo-cap-verdienne et leurs missions d’études économiques traitent directement avec le PAIGC. Des plans de restauration de l’agriculture et de développement industriel sont envisagés. Parmi ces derniers ont été retenus un projet de cimenterie associant le ciment de Maio, dont la production pourrait atteindre 600 000 t, à la pouzzolane de Santo Antão pour donner un matériau étanche utile aux constructions de ports et de barrages ; la création de briqueteries et de tuileries à Boa Vista, Maio et São Tiago ; le lancement d’une industrie de porcelaine et céramique à Boa Vista ; l’augmentation de la production de sel qui pourrait être portée à 500 000 tonnes en vue de produire à Sal des engrais, de l’iode, du magnésium, de la soude caustique et de la chlorine ; l’exploitation industrielle de la pêche et des produits de la pêche (thon, langouste et requin) à Santo Antão : l’installation d’une industrie textile à Brava et d’une sucrerie à Santo Antão.

Le gouvernement de Conakry a toujours été favorable à l’union guinéo-cap-verdienne ; celui de Dakar semble aujourd’hui moins inquiet que par le passé d’un tel dénouement. Peut-être est-il rassuré par l’attitude nouvelle de M. Sekou Touré qui cherche à se rapprocher des capitales francophones, peut-être a-t-il pu constater que les dirigeants de Bissau n’étaient pas insensibles à son influence… De toute manière, la solution qui se prépare est souhaitée par les autorités portugaises avec l’assentiment visible de l’ONU. Elle a de grandes chances d’aboutir. On estime en général à Dakar que, désormais, la chose importante est d’amener l’ensemble qui se créera, quelle que soit la base juridique qu’il aura adoptée, à occuper rapidement une place dans la communauté économique de l’Afrique occidentale.

Coup d’État au Tchad

Le 13 avril 1975, un coup d’État de l’armée et de la gendarmerie met fin au régime de M. Tombalbaye. Le Président est tué au cours de l’attaque du palais, défendu pendant plus de quatre heures par des éléments de la Compagnie tchadienne de sécurité (CTS). De nombreuses victimes sont à déplorer parmi les assaillants et les défenseurs. La CTS s’étant ralliée finalement aux putschistes, le général Odingar, commandant en chef par intérim des forces armées, peut annoncer l’abolition de la Constitution, la dissolution de l’Assemblée, du gouvernement et du « Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale », ainsi que l’arrestation de huit personnalités proches de l’ancien Président. Le 6e Régiment interarmes d’outre-mer (RIAOM) et les aviateurs français stationnés à N’Djamena (Fort-Lamy) en vertu des accords de coopération et de défense franco-tchadiens, restent consignés dans leurs cantonnements. Il s’agit du 28e coup d’État militaire survenu en Afrique depuis 1962.

Les jours suivants, les vainqueurs organisent le nouveau régime que d’aucuns commencent à appeler la « II République » tant les espoirs qu’il suscite sont grands. Le général Félix Malloum, commandant en chef, arrêté en juin 1973, est libéré pour prendre la tête du Conseil supérieur militaire (CSM) qui est l’émanation du Groupe des officiers des Forces armées tchadiennes (Gofat) et qui tiendra lieu d’autorité suprême jusqu’à la promulgation d’une nouvelle Constitution. Cet organisme comprend en outre, comme vice-président, le colonel commandant la gendarmerie, qui avait été également arrêté quelques jours avant le coup d’État, et comme membres les généraux Odingar et Djogo, un commandant, deux capitaines et deux lieutenants. Il est assisté de quatre commissions dirigées par des militaires mais dont les membres sont des techniciens civils ou des personnalités politiques modérées. La création d’un gouvernement provisoire est envisagée.

Les objectifs du nouveau régime sont encore difficiles à déceler. Le général Malloum entend remplir tous les engagements extérieurs pris par son pays mais envisage une révision des accords de coopération avec la France, dans l’« intérêt bien compris des deux parties », lorsque les « multiples problèmes intérieurs » auxquels il est confronté seront résolus. Il annonce la libération de tous les détenus politiques, se montre réservé sur la poursuite de la campagne d’authenticité bien qu’il réaffirme la laïcité de l’État et son désir « d’encourager la personnalité de l’homme tchadien ». Dans le domaine économique, il ne pourra se prononcer sur les mesures à prendre avant d’avoir dressé le bilan du régime précédent ; toutefois, il se déclare favorable à la poursuite du programme agricole en cours qui tend à doubler la production cotonnière. On escompte pour l’année 1974-1975 une récolte d’environ 200 000 t.

Quelle que soit la politique menée par la nouvelle équipe, elle ne pourra être pire que celle de M. Tombalbaye. Il lui faudra restaurer, dans le Sud animo-chrétien, la confiance ébranlée par l’obligation de pratiquer le Yondo, et rassembler les différentes oppositions au régime précédent. Il lui faudra trouver une issue pacifique aux deux rébellions musulmanes : les relations avec les Toubou du Derdé en exil et d’Hissène Habré ont quelque chance de s’améliorer ; la libération des trois otages français détenus depuis un an en sera sans doute facilitée ; avec le Frolinat (Front de libération nationale du Tchad) du Dr Abba Siddick, la discussion sera plus difficile en raison des positions idéologiques de ce mouvement et du manque d’autorité sur les bandes de ses représentants à l’étranger. Il lui faudra enfin assurer au Tchad une nouvelle place dans la Communauté africaine et définir une politique économique. Dans la solution de ces problèmes, une inconnue demeure : le poids que peut avoir le Gofat, dont on connaît mal les clivages, sur les décisions du CMS. ♦

(1) À titre indicatif, la scolarisation était la suivante en 1974 : 70 000 élèves dans le primaire avec 1 220 instituteurs ; 1 839 élèves dans le secondaire avec 71 professeurs ; 150 étudiants recevaient à l’étranger un enseignement universitaire.

(2) La diminution de 130 M$ sur le montant de l’assistance fournie en 1974 est causée par les difficultés économiques que connaît actuellement le Portugal.

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)