Dans cet article, l'auteur analyse les principales données humaines, politiques et économiques du Tchad. L’évolution de ce pays agité préoccupe beaucoup la France qui a conservé avec son ancienne colonie des liens très étroits dans les domaines militaire et de l’aide au développement. Aux nombreuses incertitudes justifiées par la très grande complexité de cette nation attachante, l’auteur ajoute quelques notes qui permettent d’entrevoir une lueur d’espoir dans le secteur économique.

Le Tchad face à son destin

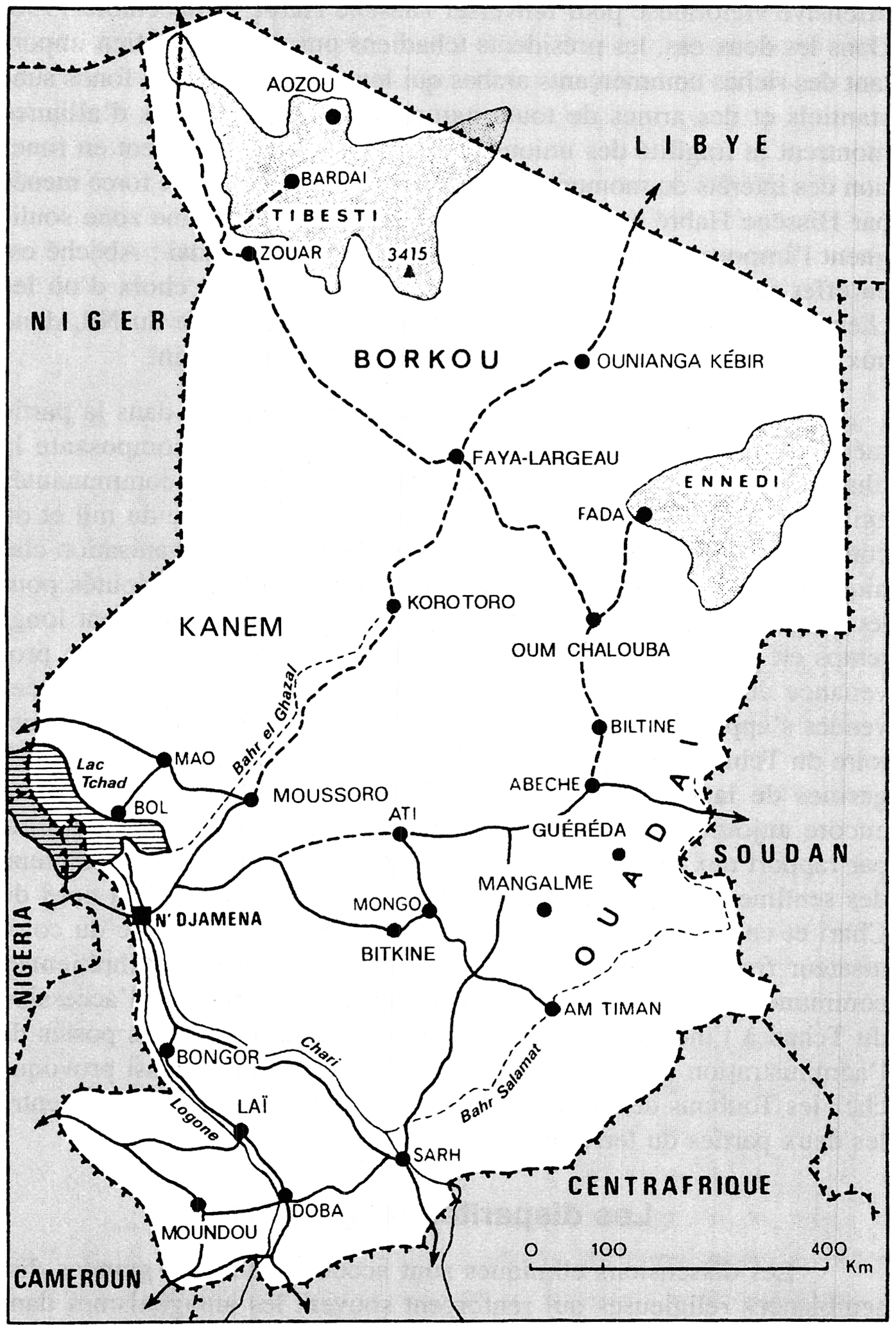

Depuis qu’il a accédé à l’indépendance le 11 août 1960, le Tchad a été ravagé par des affrontements politiques et des guerres civiles à répétition qui ont souvent entraîné l’intervention de la France. Déjà affaibli par des oppositions structurelles majeures (Nord-Sud), le pays a par ailleurs traversé jusqu’à l’an dernier une longue crise économique qui a accentué ses difficultés internes. Les contradictions de ce vaste territoire (1 284 000 kilomètres carrés) largement désertique sont dues, en grande partie, à l’extraordinaire complexité de la géographie humaine. Dans cette nation enclavée de l’Afrique centrale qui est toujours à la recherche de son unité, la confusion reste en effet entretenue par les dissensions ethniques, les oppositions claniques et les rivalités de personnes toujours tenaces.

Les fractures

Les fissures ethniques

Les déséquilibres internes de la société tchadienne trouvent leur origine dans les énormes différences culturelles qui caractérisent les trois grands groupes ethniques du pays. Dans cet écheveau de civilisations africaines, le premier ensemble est constitué par les Toubous du Nord qui sont composés de pasteurs nomades et d’agriculteurs semi-sédentaires. Depuis des siècles, ces peuplades du désert réussissent à survivre sur les pitons de basalte du Tibesti grâce à leur connaissance approfondie de ce milieu particulièrement hostile et à une volonté très forte d’affirmer leur particularisme. Toutefois, ces populations nordistes aux rudes vertus guerrières sont loin de constituer un groupe homogène. L’hétérogénéité au sein de cette même composante permet de comprendre l’antagonisme farouche qui a longtemps opposé le Toubou Teda, Goukouni Ouedeye, au Toubou Daza, Hissène Habré. Les Toubous Tedas vivent dans la partie la plus montagneuse du Tibesti (autour de Zouar, Bardai et Aouzou) et ne reconnaissent que l’autorité de leur chef spirituel, le « derdei ». Ce paramètre particulier conduit naturellement ce groupe ethnique à contester toute forme de pouvoir central, donc à s’opposer à tout gouvernement en place à N’Djamena. Pour des raisons géographiques incontestables, les Tedas ont souvent trouvé dans les oasis libyennes du Fezzan des bases de départ et de repli pratiques à l’occasion des nombreux combats qu’ils ont livrés jusque dans un passé récent. Ce fait capital explique la genèse de la très forte collusion qui perdure entre ce groupe ethnique et la Libye. Pour Tripoli, les Tedas représentent un atout géopolitique intéressant dans toute négociation avec le voisin tchadien. Pour leur part, les Toubous Dazas (appelés aussi Goranes) sont implantés dans la zone méridionale du Tibesti (provinces du Borkou et de l’Ennedi) où ils s’expriment dans un dialecte différent et pratiquent un mode de vie beaucoup plus sédentaire. La principale divergence qui divise ces frères ennemis toubous réside cependant dans le fait que les Dazas ne reconnaissent pas l’autorité du « derdei ». En outre, ces « Toubous de la plaine » se sont longtemps opposés aux confréries réformatrices venues de Libye et aux hordes de Sénoussis descendues de Sebha et de Koufra dans le Fezzan. L’hostilité farouche des Dazas à tout ce qui émane de Tripoli a donc des racines profondes qui revêtent un caractère à la fois spirituel et historique.

Le deuxième élément de ce vaste creuset ethnique se trouve au centre du Tchad actuel où sont implantées des tribus pastorales qui transhument dans les steppes sahéliennes. Cette zone est notamment le domaine des groupes arabes et peulhs, ainsi que de l’ethnie zagawa le long de la frontière soudanaise. Les Zagawas de la province orientale du Ouaddai ont opposé une vive résistance aux troupes du colonel Kadhafi et de Goukouni Ouedeye lorsque les Libyens tentèrent d’occuper le Tchad au début des années 80. C’est avec les mêmes hommes et à partir de la même région que d’une part Hissène Habré est parti à la conquête du pouvoir en 1982, d’autre part Idriss Déby a lancé son offensive victorieuse pour renverser Hissène Habré en décembre 1990. Dans les deux cas, les présidents tchadiens ont reçu un soutien important des riches commerçants arabes qui leur ont accordé des fonds substantiels et des armes de toute nature. Ces retournements d’alliance montrent la fragilité des unions qui se nouent et se dénouent en fonction des intérêts du moment. Par ailleurs, les deux coups de force menés par Hissène Habré et par Idriss Déby à partir de la même zone soulignent l’importance stratégique de la capitale du Ouaddai : Abéché est en effet située à un carrefour commercial de premier choix d’où les chemins conduisent au Soudan occidental et à la vallée du Nil, donc aux grands négociants et trafiquants du continent africain.

Il reste 84 % de l'article à lire

Plan de l'article

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)