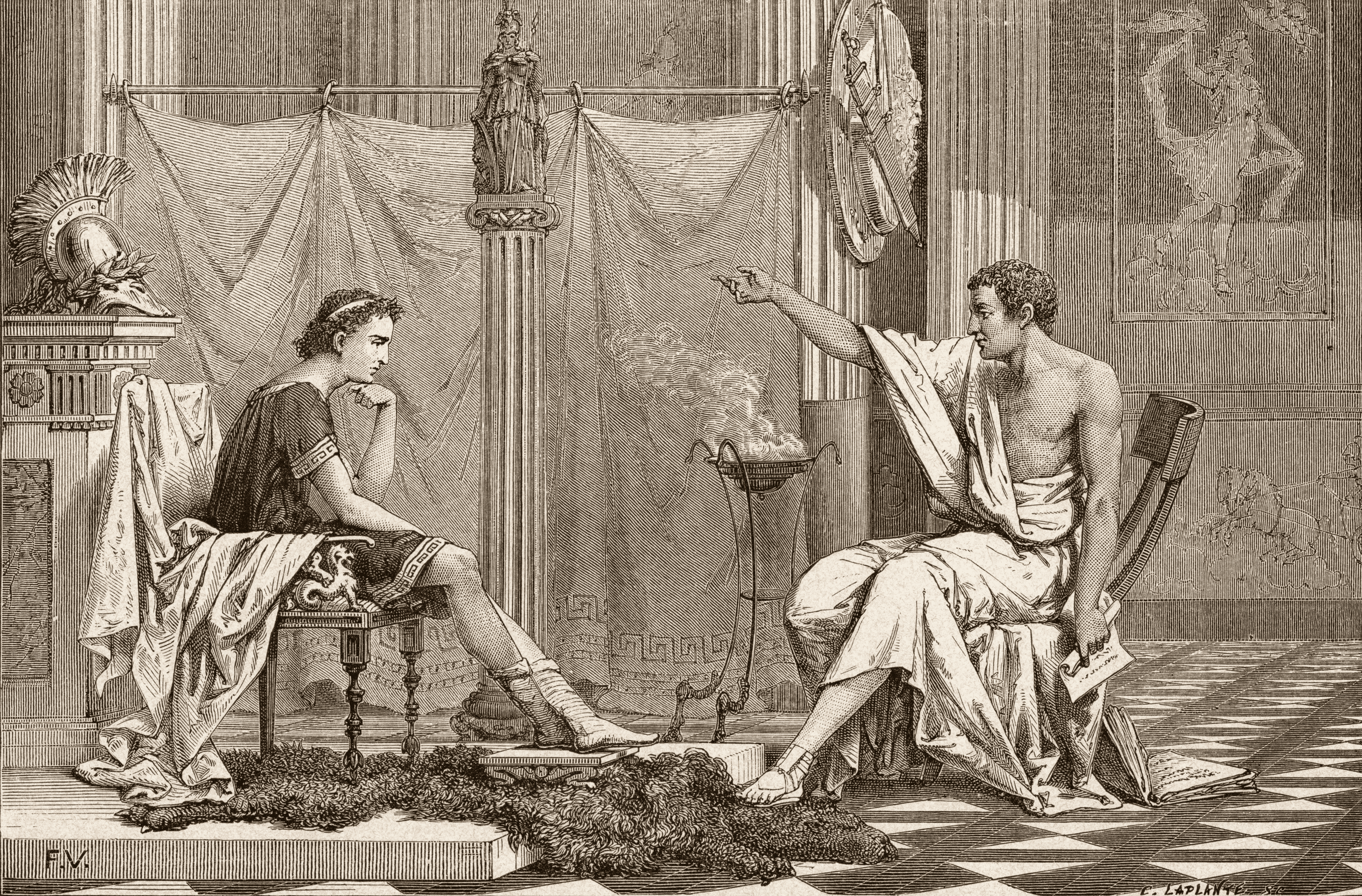

Éducation d'Alexandre par Aristote, gravure de Charles Laplante, publiée dans le livre de Louis Figuier, Vie des savants illustres - Savants de l'antiquité (tome 1), 1866, pages 134-135.

L'océan est un milieu complexe qui impose ses règles au marin. L'officier de marine se doit de les comprendre ainsi que le fonctionnement de plus en plus complexe du navire qu'il sert. D'où le besoin d'une culture scientifique de haut niveau indispensable pour pouvoir agir et commander en opération. Recrutement scientifique et culture générale restent les piliers de la formation de l'officier.

At the bottom of naval victories, we always find Archimedes – On the necessity of scientific recruitment at the Naval School

The ocean is a complex environment that imposes its own rules on sailors. Naval officers must understand these rules, as well as the increasingly complex functioning of the ship they serve. Hence the need for a high-level scientific culture, essential for being able to act and command in operations. Scientific recruitment and general knowledge remain the pillars of officer training.

« Pas un illustre capitaine qui n’eût le goût et le sentiment du patrimoine de l’esprit humain : au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote » (1). Par cette tournure célèbre dont le général de Gaulle avait le secret, ce dernier soulignait le rôle de la culture générale comme pierre angulaire du commandement. Une vérité sans cesse redécouverte mais qui, poussée à l’extrême par certains esprits poétiques, peut conduire à « l’erreur de modèle » sur les exigences de la guerre navale.

Ainsi, dans un podcast récent (2), le général François Lecointre, ancien Chef d’état-major des armées (Cema), estimait que l’École navale, creuset des officiers de carrière de la Marie nationale, pourrait dans l’absolu recruter des candidats non scientifiques : de son point de vue, le recrutement scientifique à Lanvéoc serait en réalité une sélection par défaut, subie en raison d’un volume annuel d’élèves structurellement insuffisant (3) pour absorber plusieurs filières de recrutement. Ce faisant, la Marine nationale se priverait d’esprits brillants, alors qu’il n’y aurait nul besoin d’être scientifique pour être officier de marine de carrière. Un observateur extérieur pourrait même faire remarquer que les masses plus importantes d’élèves drainées dans les écoles d’officiers de marine américains (l’US Naval Academy recrute 1 200 midships par an) et britanniques (le British Royal Naval College recrute des cohortes de 150 midships tous les 4 mois), dont les recrutements sont de facto d’origines très diverses, confirment le déterminisme lié à l’effet de seuil français. Bien sûr, il existe, et c’est heureux, des officiers d’origines académiques très diverses dans la Marine nationale, du psychologue à l’historien en passant par le data scientist. Ce n’est toutzfois pas de cela dont il est question ici : la population visée par les propos de l’ancien Cema est celle des officiers de carrière intégrant l’École navale et destinés à assurer dès les premières années de leur sortie d’école des responsabilités de direction et de commandement au sein des unités de combat de la Marine nationale – navires de surface, sous-marins, avions de combat, commandos. Aussi, cette prise de position, présentée comme une évidence, nous interpelle.

Commençons par remarquer que la question du juste rapport des officiers de marine au fait scientifique (entendu comme l'ensemble des sciences mathématiques, physiques et biologiques, dans leurs versants théorique et appliqué) n’est pas nouvelle. Beaucoup s’y sont penchés, en France et ailleurs, en y apportant des réponses très diverses. Certains ont pu afficher un mépris pour la chose scientifique et technique, tel Nelson (1758-1805), cette icône du leadership naval qui brocardait volontiers le penchant français pour la théorie. D’autres, comme Churchill (1874-1965), ont pu regretter l’appauvrissement provoqué par l’ancrage excessif, mais nécessaire, des officiers de marine dans la technique, en déplorant que « les techniques maritimes et scientifiques de la profession navale imposent des exigences si sévères à la formation des marins qu’ils ont très rarement le temps ou l’occasion d’étudier l’histoire militaire et l’art de la guerre en général » (4). D’autres encore, dans un registre proche, sont allés jusqu’à théoriser un découplage entre le rôle de chef de guerre navale et la compétence technique de marin, tel Lord Fisher (1841-1920) (5) lorsqu’il déclarait à la fin de sa vie : « to be a good admiral, a man does not need to be a good sailor. That’s a common mistake. He needs good sailors under him » (6).

Il reste 88 % de l'article à lire

.jpg)

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)