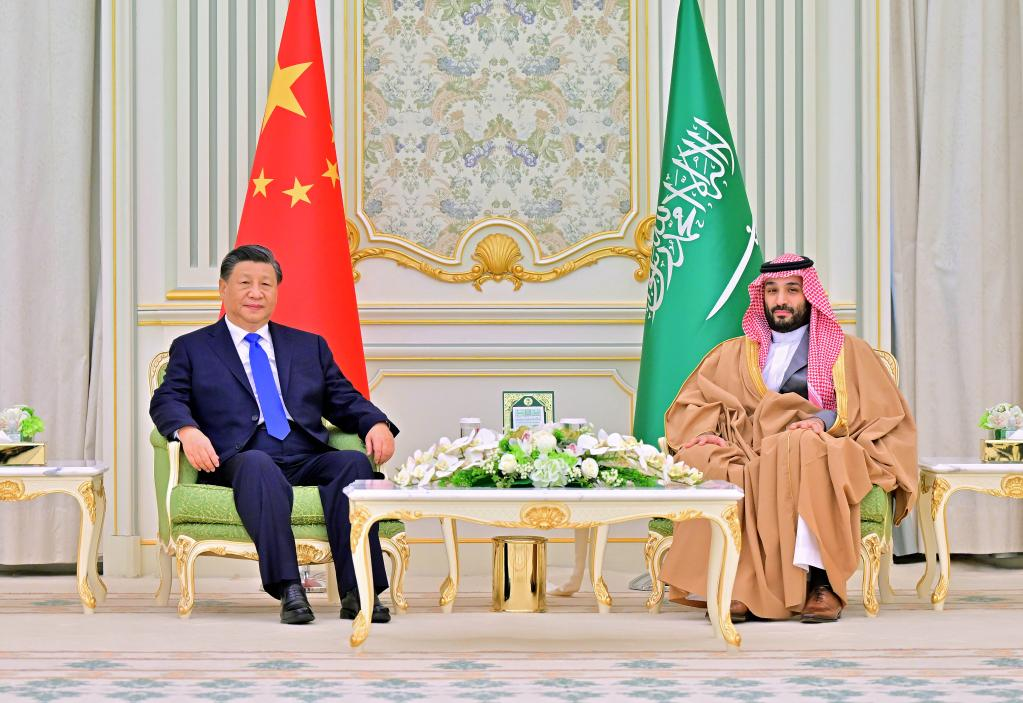

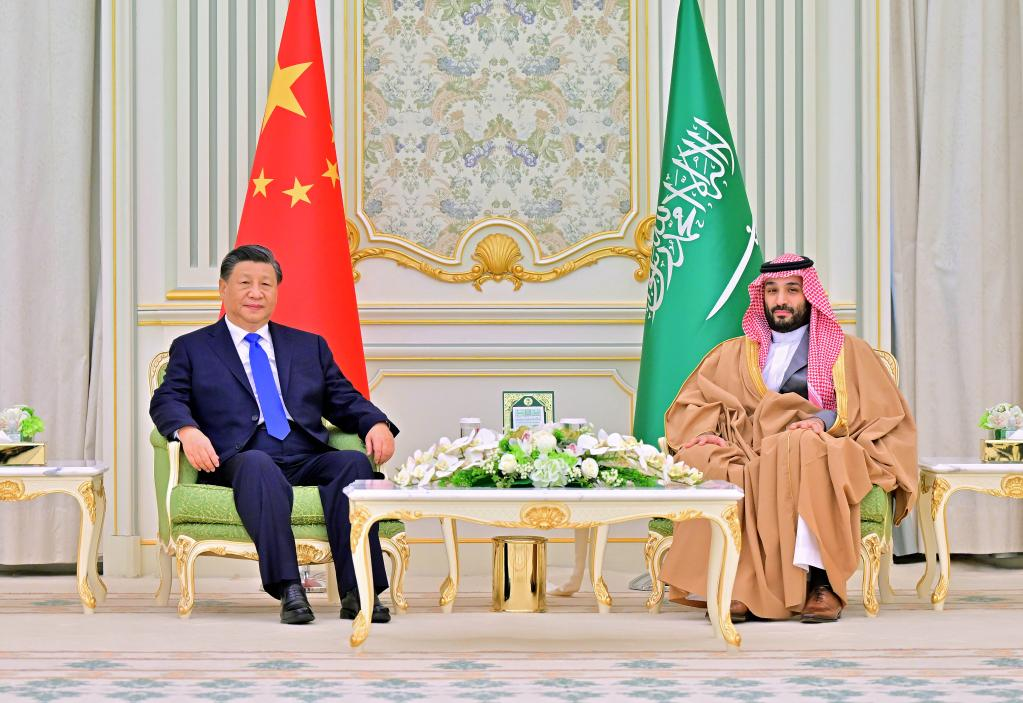

Xi Jinping en visite à Riyad (Arabie saoudite) rencontrant le prince héritier Mohammed ben Salmane en 2022

Le Moyen-Orient est devenu une région stratégique pour la Chine, malgré sa complexité. L'attaque du Hamas en octobre 2023 a mis fin à une période positive pour la Chine, la forçant à réévaluer sa stratégie. Sous Xi Jinping, la Chine vise à restaurer sa « juste place » dans le monde. Les Nouvelles Routes de la Soie et les accords de partenariat stratégique avec des pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite illustrent cette ambition. Cependant, l'attaque du Hamas a révélé les limites de Beijing à jouer un rôle géopolitique majeur.

China in the Middle East: Thwarted Ambitions

The Middle East has become a strategic region for China, despite its complexity. The Hamas attack in October 2023 ended a positive period for China, forcing it to reassess its strategy. Under Xi Jinping, China aims to restore its "rightful place" in the world. The New Silk Road Initiative and strategic partnership agreements with countries such as Iran and Saudi Arabia illustrate this ambition. However, the Hamas attack revealed Beijing's limitations in playing a major geopolitical role.

Le Moyen-Orient est devenu, pour la Chine, une région d’intérêt stratégique croissant. Cependant la complexité de ce que les Chinois appellent l’« Asie de l’Ouest » apparaît comme un facteur de difficultés nombreuses. Ainsi, l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, a-t-elle mis fin à une séquence positive pour la Chine et a semblé la prendre de court. La diplomatie chinoise doit réévaluer son approche stratégique en faisant preuve de pragmatisme, ce que certains observateurs appellent opportunisme, dans le cadre du jeu de Go qui caractériserait la politique extérieure chinoise.

Lorsque Xi Jinping accède au pouvoir, à la fin de 2012, les ambitions chinoises s’affichent sans retenue : « Made in China » et « China 2049 » définissent, par écrit, l’ambition du nouveau dirigeant : transformer en affirmation géopolitique la puissance économique acquise en trente ans de rattrapage accéléré, lancé par la politique de réformes et d’ouverture de Deng Xiaoping et poursuivie avec opiniâtreté par ses deux successeurs désignés (Jiang Zemin et Hu Jintao). Le conseil de Deng – faire profil bas – est oublié. Xi Jinping annonce sa détermination de rendre à la Chine sa « juste place », celle d’une civilisation ancienne et brillante, et mettre fin à la parenthèse du « Siècle d’humiliation » (1840-1949), imposé par un Occident (et un Japon « occidentalisé ») arrogant.

Les Nouvelles Routes de la Soie, projet phare du Président Xi

Ces nouvelles routes renouent avec un millénaire de caravanes reliant l’Asie occidentale et la Chine (la « Ceinture terrestre ») et les siècles plus récents qui virent les navires de l’Occident apporter à la Chine ses produits et sa culture (la « Route maritime »). La Belt and Road Initiative (BRI) est un projet global, aussi conceptuel que concret. Au-delà des investissements en infrastructures de transport et de communication, l’idée qu’elle souhaite imposer est celle d’une Chine qui organise, en nouveau centre du monde, les échanges commerciaux, les investissements et les coopérations entre tous les continents. Ce projet économique est, de fait, porteur de la diplomatie internationale de la seconde hyperpuissance.

Il reste 86 % de l'article à lire

.jpg)

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)