Le document de Christian Benoit traite d'un sujet de société rarement abordé : l'histoire de l'implication de l'armée dans le contrôle de la prostitution. Trop souvent (et à tort) considérée comme une matière grivoise, cette thématique revêt pourtant une importance capitale car le recours des militaires à cette pratique ancestrale est une constante. Ignorer ce fait peut conduire, s'il n'est pas encadré par une réglementation et une vérification médicale, à des catastrophes sanitaires qui risquent d'affecter gravement l'aptitude opérationnelle d'une unité.

L'auteur souligne le caractère spécifique d'une relation sexuelle entre le soldat et une prostituée. Dans ce genre « d'accouplement » d'un instant, le militaire recherche aussi « une rencontre avec une femme qui soit la compagne, l'amie d'un moment. (Ces femmes) prennent le temps de les écouter et de les comprendre. (Les soldats) prennent la peine de voir, au-delà des apparences sordides de leur métier, la personne, l'individu qu'elles sont ». Le propos de Maurice Barrès prend ici toute sa valeur : « C'est une loi mystérieuse de la nature, le bien-être physique, la quiétude de l'homme ne sont pas assurés si de fois à autre il ne respire pas et frôle une femme ».

Le contrôle médical a toujours été le souci majeur des autorités militaires dans la gestion de cette problématique humaine. Au retour de la campagne d'Italie, le ministre de la Guerre ordonne, le 14 germinal an IX (4 avril 1801), « qu'à la rentrée de chaque corps de troupe sur le territoire de la République, il sera procédé, par le chirurgien qui y est attaché, sous la surveillance des officiers de santé, à l'examen de tous les hommes qui composent les corps militaires de toute l'armée ». Cette façon de procéder, exceptionnelle, devient après l'Empire la règle appliquée dans tous les temps. Le 12 octobre 1804, le fonctionnement des maisons de tolérance, jugées nécessaires pour limiter les inconvénients sanitaires, est arrêté. Le 14 juin 1823, le préfet de police Guy Delavau édicte une charte qui servira de modèle à toutes celles qui seront rédigées par les municipalités et resteront en vigueur jusqu'en 1946.

Pendant la Grande Guerre, les médecins demandent un renforcement des mesures de lutte contre les maladies vénériennes et une extension du champ d'application de la surveillance des prostituées. Celles-ci sont alors « encartées », terme qui signifie qu'elles figurent sur une liste contrôlée par les autorités municipales et policières. En mars 1918, le général Mordacq, chef du cabinet militaire de Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre, signe la circulaire confiant officiellement la gestion de la prostitution à l'armée. Le Génie est chargé de construire les baraques destinées à accueillir les femmes de confort.

La période de l'entre-deux-guerres constitue l'âge d'or des maisons closes. Elles sont implantées dans la plupart des grandes villes. Pour la troupe, il existe des établissements à des prix abordables. Ils sont situés dans les lieux de garnison. Le plus célèbre est fixé à Guer (Morbihan) à proximité du camp de Coëtquidan et baptisé « putainville » par les soldats de passage. Durant la Seconde Guerre mondiale, le ministre de la Défense nationale et de la Guerre précise les règles d'organisation de la prostitution pour les troupes en campagne dans une note datée du 13 septembre 1939. Les points forts de cette communication mettent l'accent sur la « répression impitoyable » de la prostitution clandestine (les filles qui ne sont pas « encartées »), le renforcement de la surveillance sanitaire des prostituées en maison et des péripatéticiennes libres, l'éloignement immédiat de la zone des armées de toute femme contagieuse qui se livre au plus vieux métier du monde, le dépistage et le traitement « aussi précoce que possible » des militaires atteints d'une maladie vénérienne. Les forces d'occupation appliquent les mêmes principes et veillent scrupuleusement au bon fonctionnement des maisons closes. Un an après la fin de la guerre, la loi « tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme », connue sous le nom de loi Marthe Richard, votée le 13 avril 1946, met un terme à « l'enfermement » des prostituées. Mais l'armée obtient des dérogations. La première est enregistrée au camp Gallieni à Fréjus (Var), « ville de garnison de France où le maire, avec l'appui des autorités miliaires, a le plus lutté pour obtenir une dérogation à la loi d'abolition ». D'autres entorses à l'édit de Marthe Richard seront autorisées par le pouvoir politique, comme à Toulon en raison « de la présence d'une garnison et d'un port de guerre ». Le problème se posera différemment Outre-mer où les pratiques séculières perdureront.

C'est pendant la guerre d'Indochine que les BMC connaissent leur apogée. Dès son arrivée à la tête du Cefeo (Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient), le général Valluy insiste dans une circulaire du 23 août 1946 sur la nécessité absolue d'impliquer les autorités militaires dans le contrôle de la prostitution : « Tout chef doit se souvenir qu'il est comptable de la santé présente et future de ses hommes ». Aux chefs de corps il ordonne : « Vous allez stimuler vos médecins et vos officiers, vous concentrer 48 heures sur le problème et vous attacher à lui passionnément… 1- Vous créerez un BMC obligatoire par bataillon ou escadron. Un BMC, ce n'est pas très distingué, mais c'est le moindre mal… 2- Vous créerez une cabine prophylactique obligatoire dans chaque unité isolée… 3- Vous organiserez la chasse immédiate, vigoureuse et policière de toutes les demoiselles qui tournent autour de vos gens et les asticotent à la sortie,… La clandestinité voilà l'ennemie… 4- En ce qui concerne les préservatifs, vous passerez vos commandes à la direction du service social qui s'emploiera avec la direction du service de santé à les satisfaire dès à présent… ». À Hanoï, on comptera une vingtaine d'établissements de ce type, les uns réservés aux officiers, les autres aux sous-officiers et d'autres encore à la troupe. À Saigon, la littérature française a abondamment narré certains BMC mythiques comme le parc aux buffles et l'arc-en-ciel.

Les prostituées ont parfois été héroïques sur le champ de bataille. Sur ce sujet, leur attitude à Dien Bien Phu constitue l'exemple le plus poignant. Pendant la bataille, l'état-major du général Navarre fait appel à une vingtaine de filles pour « remonter le moral des troupes » alors au plus bas. La mère maquerelle Chinh, surnommée Marie Casse-croûte, viendra par avion Dakota depuis Saigon avec ses « employées ». Mais dans le tourbillon sanglant des combats, les prostituées se retrouveront très vite au chômage. Les guerriers du corps expéditionnaire auront d'autres soucis. Les filles aussi. Ces dernières se transformeront en infirmières pour porter secours à la pléthore de blessés. Lorsque le Vietminh s'emparera du camp retranché, les prostituées encore vivantes, accusées d'avoir servi « les laquais de l'impérialisme », seront faites prisonnières et envoyées dans un quartier de rééducation. La plupart seront exécutées. Le médecin-commandant Paul Grauwin, présent à Dien Bien Phu, leur a rendu un hommage bouleversant lors d'un entretien avec un journaliste : « Ces filles étaient des soldats. De vrais soldats. Elles se sont conduites de façon admirable. Tous mes blessés, tous mes amputés, mes opérés du ventre étaient à l'abri dans des souterrains… Il fallait qu'ils pissent, qu'ils fassent leurs besoins, qu'ils fassent un peu de toilette. Ce sont ces femmes, ces prostituées transformées en anges de miséricorde, qui m'ont aidé à les aider, qui ont permis à mes blessés de supporter leur misère ».

Les troupes stationnées en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie garderont leurs BMC. De plus, les zones urbaines où se trouvent ces endroits de repos du guerrier seront sillonnées par des patrouilles de police militaire qui empêcheront les débordements d'une soldatesque ivre ou braillarde. Pour sa part, la Légion conservera sa réglementation stricte et sa discipline légendaire. Lorsqu'elles rejoignent la métropole après 1962, les unités de la Légion emmènent leurs BMC. Ces établissements sont désignés pudiquement « centre culturel » à Calvi (2e REP), « cantine libre » à Orange (1e REC) ou encore « maison d'accueil » à Corte et Bonifacio (2e REI), mais que les légionnaires appellent le « pouf », de l'allemand familier puff (bordel). Sur proposition du ministre de la Défense Yvon Bourges, une mission d'inspection des unités de la Légion étrangère est confiée au général Thénoz, en janvier 1977. Le problème des « établissements spéciaux » est bien évidemment au cœur de l'enquête. L'éventualité de leur fermeture est envisagée. Dans son rapport, l'officier général soutient avoir recueilli l'opinion des chefs de corps, des médecins des régiments, des commandants de gendarmerie et des préfets : « Elle est unanime à souhaiter le maintien des errements actuels, pour l'équilibre psychologique des légionnaires, pour l'ordre public dans les garnisons de petite et moyenne importance et, de ce fait, en ce qui concerne la Corse, pour la stabilité politique ». Mais très vite, le débat se heurte au problème du recrutement qui s'exerce par des intermédiaires. C'est alors qu'intervient l'affaire de Calvi où une pensionnaire du BMC dépose une plainte. La presse s'empare de l'événement et fait enfler la polémique, en faisant son miel du nom usuel de l'établissement : « Sous la houlette de Madame Jeanne, six filles étaient chargées de dispenser la culture aux légionnaires tracassés par l'aiguillon de la chair ». L'opinion est partagée. Certains voient la chose comme « une gauloiserie ou une particularité pour hommes hors du commun », d'autres la perçoivent comme le vestige d'un passé honni. Les critiques se doublent d'une attaque en règle contre la Légion étrangère dans un contexte d'antimilitarisme virulent qui est nourri par le projet d'extension du camp du Larzac. Finalement la fermeture des derniers BMC en 1978 met un terme à leur histoire mythique et à leur légende.

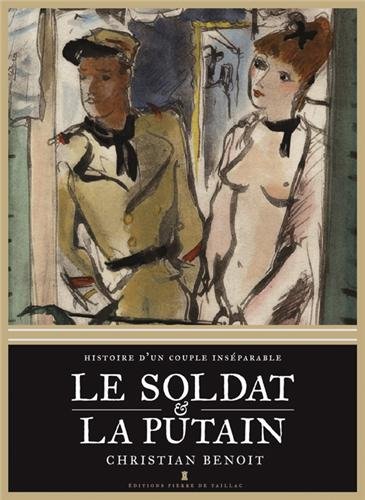

Fruit de dix années de témoignages concrets et de recherches dans les archives de l'armée, des hôpitaux et de la police, cette longue étude documentée porte à la connaissance du public des faits fréquemment ignorés ou souvent déformés par la vulgate populaire. Ce livre fait revivre avec une passion certaine le roman (inter)national de ce couple particulier : le soldat et la putain (respectueuse).

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)