Depuis plusieurs années l'ensemble de la corne de l'Afrique s'est enfermé dans une interminable crise : la famine sévit toujours en Éthiopie, une guerre civile déchire le Soudan, la Somalie s'est complètement désintégrée et les forces d'opposition se font de plus en plus menaçantes dans la république de Djibouti. Jusqu'à la fin des années 1980, seul le Kenya avait échappé au vent d'instabilité qui souffle sur cette partie de l'Afrique. Or depuis quelque temps, le régime de Nairobi est à son tour sérieusement ébranlé par une contestation grandissante, certes à un degré moindre que chez ses voisins. La transition vers le multipartisme semble avoir beaucoup de mal à s'établir dans ce pays attachant qui possède pourtant des traditions pluralistes.

Le Kenya dans la tourmente

Un aperçu historique nous enseigne que le Kenya a subi de nombreuses influences extérieures. Au XIe siècle, les Arabes fondent un comptoir commercial à Mombasa en bordure de l’océan Indien. La première colonisation européenne date de l’arrivée de Vasco de Gama en 1498. Les Portugais occupent les principales localités de la côte orientale. En 1585, ils sont chassés par des pirates turcs, mais ils reviennent s’installer quelques années plus tard. En 1593, les colons lusophones érigent Fort Jésus qui domine l’entrée du port de Mombasa. Après une longue période de paix relative, les Portugais abandonnent définitivement cette ville de l’océan Indien en 1729. Celle-ci passe alors sous la souveraineté des sultans d’Oman. Lorsqu’en 1828 le sultan Sayyed vient résider à Zanzibar, Mombasa entre dans la mouvance de l’île voisine.

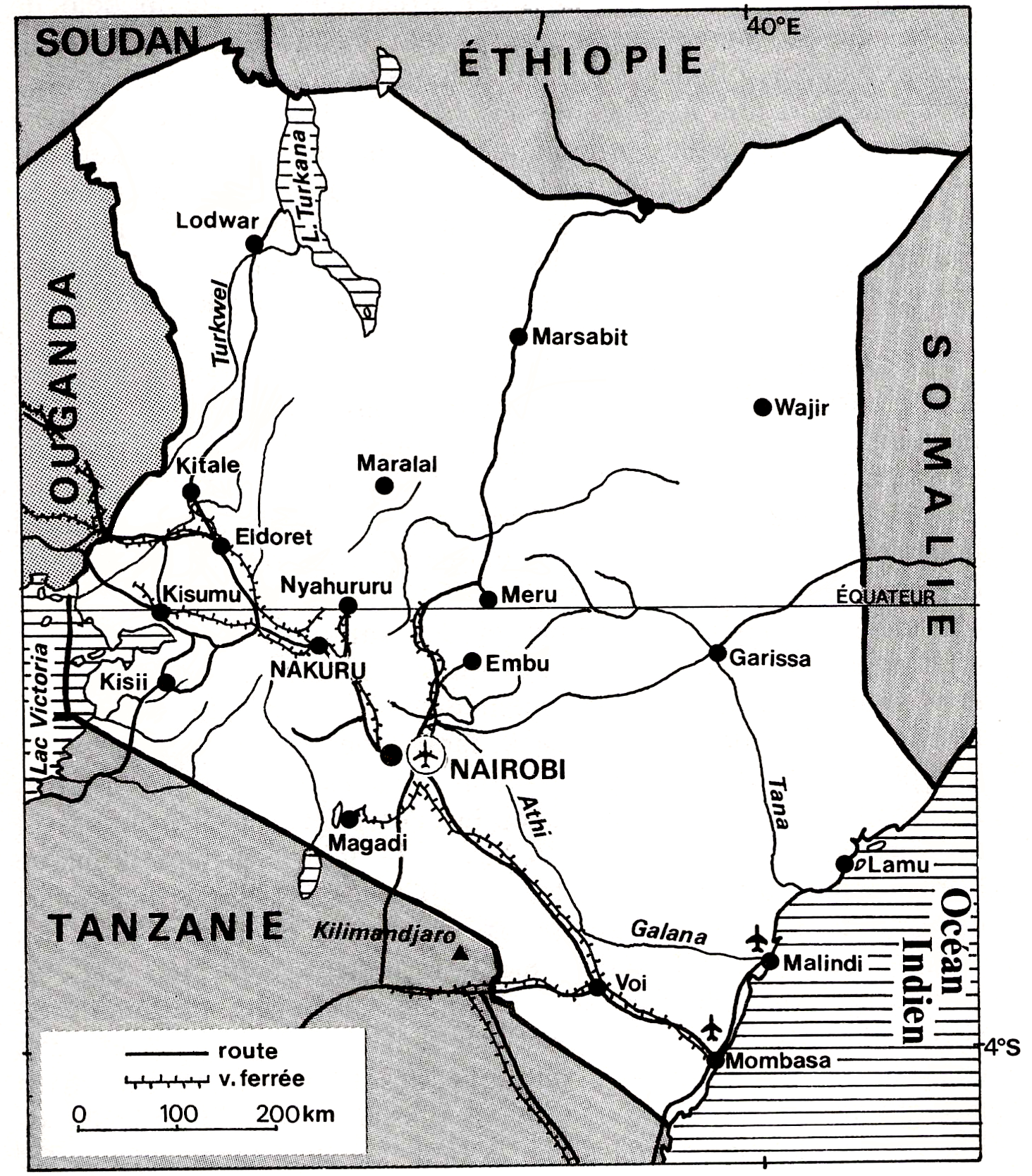

Dans le cadre des négociations sur le partage des zones d’influence en Afrique orientale, la conférence de Berlin attribue en 1886 à l’Angleterre le territoire de l’actuel Kenya. Pour sa part, le IIe Reich se voit confier le Tanganyika. En 1895, le Kenya devient un protectorat britannique. C’est à la même époque que débute la construction du chemin de fer qui relie l’océan Indien (Mombasa) à l’Ouganda (Kampala). Cet événement entraîne l’arrivée d’une importante main-d’œuvre en provenance de l’Inde. La voie ferrée ouvre alors une nouvelle page de l’histoire du pays. Les nombreuses difficultés techniques obligent les entrepreneurs à transférer le siège social du chemin de fer vers l’intérieur du territoire. Le camp principal du chantier est construit à l’endroit où la petite rivière Ngare Nairobi (eau froide en langue masaï) quitte la région vallonnée pour la plaine. Lorsqu’en 1899 la ligne atteint le quartier général du chantier, des commerçants indiens, des spéculateurs fonciers et des aventuriers s’installent autour du nouveau camp. Un an plus tard, une véritable petite ville surgit, qui reçoit le nom de Nairobi. La cité prend tellement d’importance qu’elle devient la capitale de l’Afrique orientale dix ans plus tard. Aujourd’hui Nairobi est le plus grand centre commercial de la corne de l’Afrique. C’est aussi un lieu de rencontres internationales : le gigantesque centre de conférences Kenyatta avec ses installations ultra-modernes accueille un nombre important de congrès qui attirent des spécialistes du monde entier.

En 1952, les Mau Mau (membres d’une société secrète indigène) se révoltent contre l’Administration britannique. L’ampleur du soulèvement entraîne la proclamation de l’état d’exception. La répression menée par les Anglais est vive. Le secrétaire de la « Kikuyu central association », Jomo Kenyatta, accusé d’être à l’origine des troubles, est emprisonné en 1953. Libéré sept ans plus tard, le chef nationaliste s’impose rapidement au sein de la population africaine. Au moment de l’accession à l’indépendance en 1963, il devient le premier président du Kenya. Doté d’une très forte personnalité qui en fait l’un des leaders les plus respectés du continent, il réussit à tenir fermement les rênes de l’État malgré les nombreux antagonismes ethniques. Il draine dans son pays un grand capital de sympathie, non seulement d’Afrique, mais également en provenance des pays occidentaux. Dès sa prise du pouvoir, Jomo Kenyatta se range en effet dans le camp des libéraux. Cette attitude lui vaut un soutien substantiel de la part de Washington. En 1978, le père de l’indépendance du Kenya est remplacé après sa mort par Daniel Arap Moi.

Il reste 86 % de l'article à lire

Plan de l'article

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)