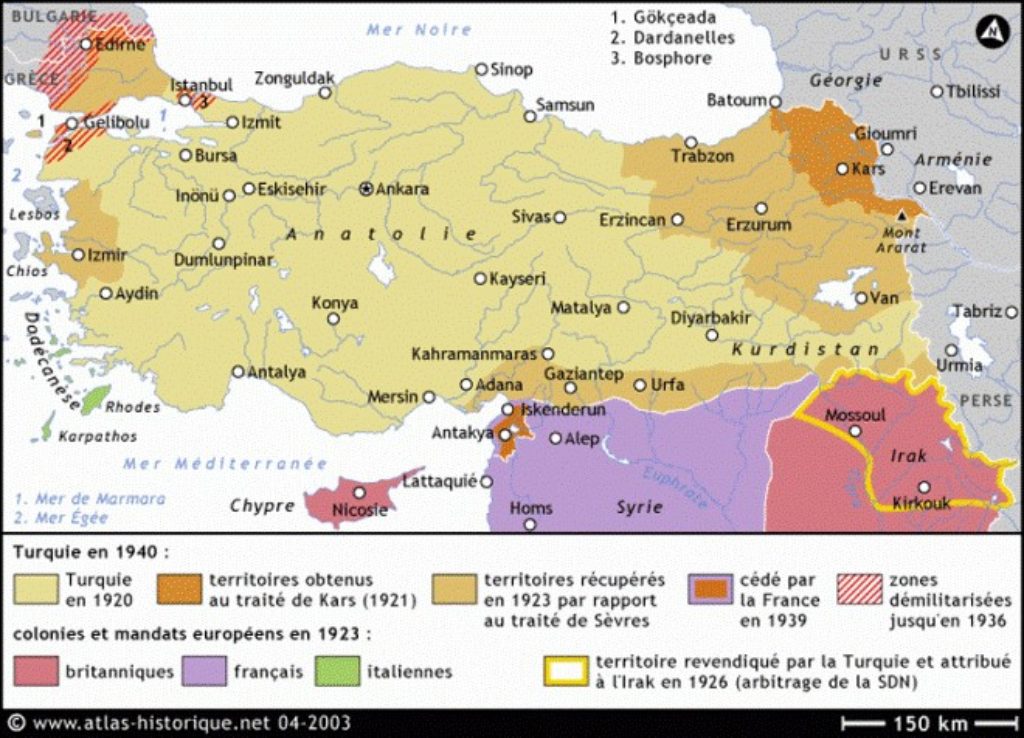

Dans le cadre du centenaire de la signature du Traité de Lausanne, l'historien spécialiste de l'Empire ottoman Fabrice Monnier revient sur la question de Mossoul dans la négociation du traité. Entre questions ethniques et économiques, la question de Mossoul fut majeure dans les discussions entre Français, Britanniques, Turcs et la Société des nations.

Le 30 octobre 1918, en rade de Moudros, principal port de l’île grecque de Lemnos, à bord du cuirassé britannique HMS Agamemnon, les représentants de l’Empire ottoman signent l’armistice qui met fin à la participation de la Sublime Porte à la Première Guerre mondiale. Au moment où elle intervient, la squelettique VIe armée ottomane qui, pied à pied, défend le nord de l’Irak, tient toujours Mossoul. Ce n’est que trois jours plus tard, le 2 novembre 1918, que la Mesopotamian Expeditionary Force du général William Marshall, en dépit des stipulations de l’armistice et sous un fallacieux prétexte de sécurité, l’occupe. Pour autant, le destin de Mossoul n’est pas scellé : aux termes des accords Sykes-Picot de 1916, la ville est promise aux Français et devrait, en principe, passer sous leur contrôle.

Rappelons-le : alors que la guerre battait son plein, Paris et Londres s’étaient concertés sur le sort à réserver en cas de victoire à l’Empire ottoman. À partir de novembre 1915, le diplomate français François Georges-Picot et son homologue britannique Mark Sykes avaient secrètement négocié le découpage de la péninsule Arabique et d’une partie de l’Asie Mineure en « zone de contrôle » et en « zone d’influence ». Sur cette base, un accord avait été conclu à Londres le 16 mai 1916 entre Sir Edward Grey, ministre britannique des Affaires étrangères, et Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres. Cet accord Cambon-Grey – et non pas à proprement parler Sykes-Picot, nom pourtant sous lequel il est passé à la postérité –, en fait un échange de lettres, n’était qu’une épure, en attente d’être avalisée par les gouvernements russe et italien, et donner lieu à un traité quadripartite réglant définitivement la question complexe du partage des dépouilles ottomanes.

L’accord « Sykes-Picot » découpe le Moyen-Orient en plusieurs zones : sur la carte jointe au traité est dessinée une zone bleue française d’administration directe (Liban et Cilicie) ; une zone arabe « A » d’influence française (Syrie du Nord et région de Mossoul) ; une zone rouge anglaise d’administration directe (Koweït et Mésopotamie) ; une zone arabe « B » d’influence anglaise (Syrie du Sud, Jordanie et Palestine) ; une zone brune d’administration internationale comprenant Saint-Jean-d’Acre (Akko), Haïfa et Jérusalem. Sykes et Georges-Picot sont d’accord pour instaurer en Palestine une administration internationale, mais les Français entendent dans le futur demeurer les protecteurs des lieux saints alors que les Anglais conçoivent avant tout cette région comme le futur glacis protecteur du canal de Suez. Savoir si la Palestine doit rester une zone internationale ou devenir un pays indépendant n’est donc pas tranché en 1916.

Il reste 87 % de l'article à lire

.jpg)