Dans l'hémisphère austral, l'île Maurice occupe une position privilégiée non seulement dans le domaine géographique, mais aussi dans le secteur économique où ses très bons résultats ont suscité l'admiration des organisations internationales. Cette réussite a été facilitée par le dynamisme de sa population qui a su mettre en valeur les différents particularismes du pays et assurer le fonctionnement normal du jeu démocratique. Ce phénomène explique l'intérêt porté par de nombreux analystes sur les caractéristiques originales qui ont façonné le « modèle mauricien ».

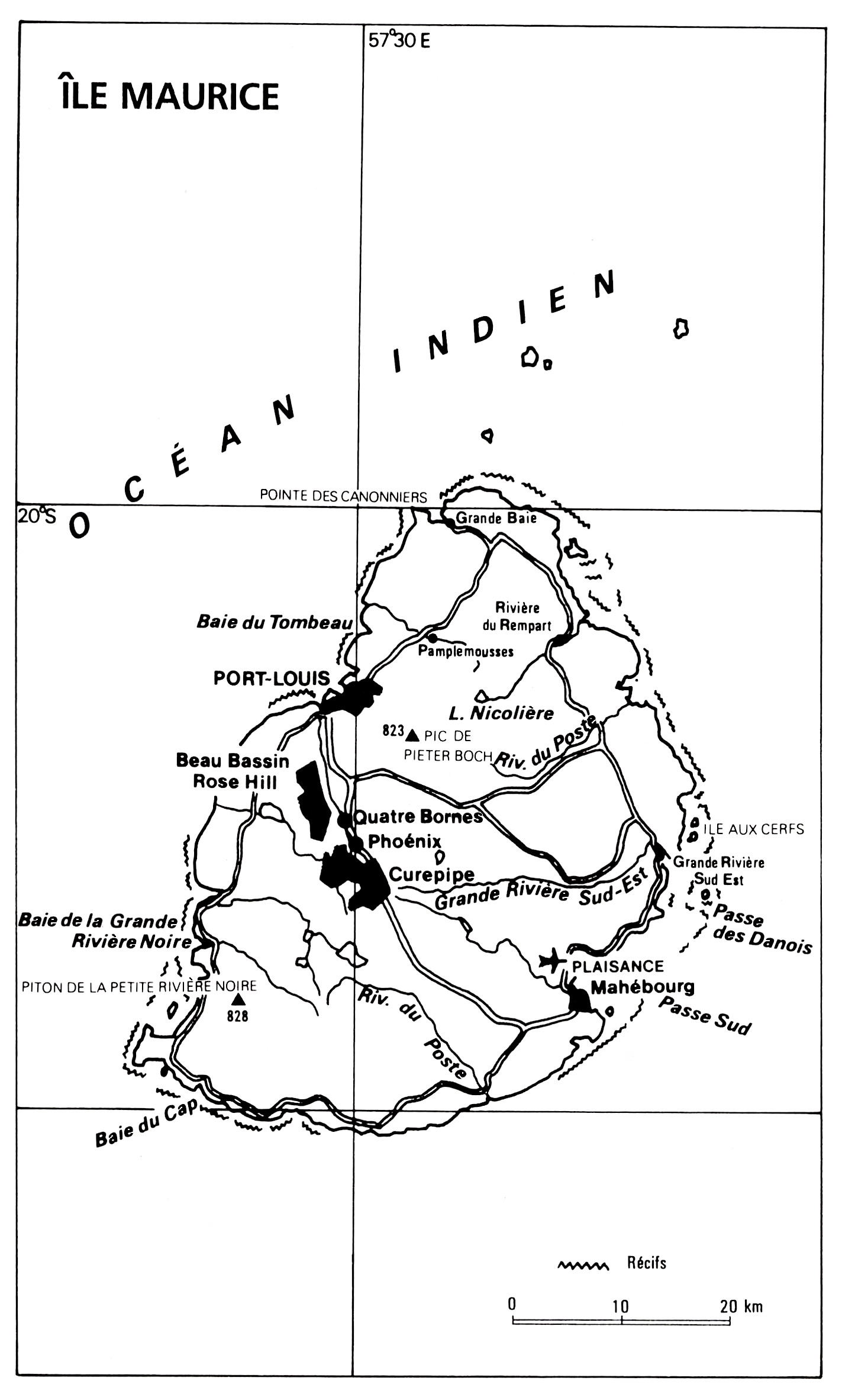

Île Maurice : un pôle d'intérêt original dans l'océan Indien

Trait d’union entre l’Afrique et l’Asie, et point de rencontre entre l’Orient et l’Occident, l’île Maurice a vu passer au cours des siècles bien des navires et autant de cultures différentes. Les Portugais ont été les premiers à s’installer durablement sur cette terre de l’océan Indien. En 1507, le navigateur Alfonso de Albuquerque à la tête d’une flotte en route vers les Indes débarque sur ce territoire qu’il baptise « île des Cygnes », en raison des occupants rencontrés. Pour des causes encore mal éclaircies, les Portugais se désintéressent de cette région. Ils sont remplacés par les Hollandais à la fin du XVIe siècle. En 1598, ces nouveaux arrivants y fondent une colonie qu’ils nomment « Maurice » (Mauritius), en l’honneur de Maurice de Nassau, capitaine général des armées de Hollande. Ils organisent l’exploitation forestière (ébène) et introduisent la culture de la canne à sucre, du café et des épices. Une main-d’œuvre abondante leur est fournie par « l’importation » d’esclaves de Java et des Indes, ainsi que par le transfert de bagnards en provenance de Hollande.

Malgré des premiers succès prometteurs, la situation se dégrade progressivement en raison des nombreux heurts qui opposent les travailleurs asiatiques aux prisonniers européens. La chute des cours de l’ébène précipite le départ des Hollandais qui rejoignent le cap de Bonne-Espérance. La relève est prise par les Français qui sont déjà installés depuis 1638 à 200 kilomètres à l’ouest sur l’île Bourbon (celle-ci deviendra l’île de la Réunion). En 1715, une flotte marchande en provenance de Saint-Malo fait une halte sur l’île. Favorablement impressionné par le site, le commandant de l’équipage Dufresne d’Arcel rédige un rapport particulièrement convaincant sur les potentialités économiques de ce territoire. Six ans plus tard, des pionniers français fondent un « jardin de la colonie » dans ce qu’ils baptisent l’« île de France » ; ils y implantent de nouvelles cultures vivrières. À partir de 1735, l’administrateur Mahé de La Bourdonnais crée la ville de Port-Louis et favorise le développement du peuplement de l’île. D’importants flux migratoires amènent des Indiens (notamment en provenance du comptoir de Pondichéry), des Chinois et des Malgaches. Le pays reçoit aussi des esclaves du Mozambique et de l’Afrique occidentale (Mandingues et Wolofs du Sénégal). Une partie significative de Blancs, dont la communauté devient très vite minoritaire, épousent des femmes asiatiques et africaines. Ils affranchissent les enfants qu’elles leur donnent. Le métissage s’installe. Il génère une société d’hommes et de femmes libres décidés à se mélanger et à cohabiter d’une façon harmonieuse.

La suprématie française ne se maintient qu’un siècle. En 1814, la France napoléonienne vaincue est contrainte de céder sa colonie à l’Angleterre qui avait pris possession de cette terre quatre ans plus tôt. L’île de France reprend le nom d’île Maurice. Un nouveau courant de migration fait venir des familles en provenance de différentes contrées de l’Empire britannique, en particulier d’Inde et du Pakistan. Tous ces nouveaux habitants apportent d’autres richesses, comme la culture du thé. Le pays parachève la formation de son étonnant creuset culturel. Il devient indépendant en 1968 au sein du Commonwealth.

Il reste 85 % de l'article à lire

Plan de l'article