Armée de terre - Les projets de réorganisation de l'Armée de terre - La réforme des structures des forces terrestres de la Bundeswehr

Les projets de réorganisation de l’Armée de terre

Le général Lagarde, Chef d’état-major de l’Armée de terre (Cémat) a présenté récemment au ministre de la Défense Yvon Bourges une maquette de réorganisation de l’Armée de terre. Dans l’état actuel des informations dont nous disposons, nous ne pouvons pas donner de précisions sur le contenu de ce projet. Cependant il est possible, à partir des déclarations faites par le général Lagarde dans le courant du mois de juin, d’en dégager les six grands principes qui, à son avis, devraient être les fondements de l’évolution de l’Armée de terre dans les mois et les années à venir.

Le premier de ces six grands principes est celui de l’allégement des frais généraux. Il s’agit de faire en sorte que, sous le plafond des effectifs que le budget lui consent actuellement, l’Armée de terre soit en mesure d’accroître le nombre de ses formations de combat, au détriment des états-majors et de divers organismes qui ne participent pas directement à la préparation au combat.

Le second est de faire cesser la disparité qui sépare les unités modernes blindées et mécanisées et les formations territoriales. Les unes sont pourvues de matériels relativement modernes, toujours coûteux, les autres sont actuellement dotées d’un équipement vétusté, primaires dans leurs structures et leur capacité opérationnelle. Il ne doit plus exister de disparités qui puissent laisser penser que celles-ci sont moins nobles que celles-là. Il s’agit donc de rendre les formations de l’Armée de terre plus homogènes et plus polyvalentes, capables de faire face en toutes circonstances à n’importe quelle menace, d’où qu’elle vienne.

Le troisième principe s’inscrit dans la ligne du précédent. Il revient à doter les forces d’une mobilité supérieure à ce qu’elle est aujourd’hui, tant pour des actions sur notre territoire que pour celles découlant des engagements souscrits par la France à l’extérieur.

Le quatrième tend à parfaire l’unité du commandement. La dualité des commandements opérationnels et territoriaux devra être supprimée à certains échelons, atténuée aux autres de manière à éviter que les formations ne souffrent de certaines duplications dans l’échelle hiérarchique et les responsabilités, comme c’est trop souvent le cas.

Le cinquième consiste à répartir les formations de l’Armée de terre sur le territoire national de façon plus harmonieuse, afin qu’elles ne soient plus, pour l’essentiel, concentrées dans le Nord, l’Est et l’Allemagne et, qu’en revanche, certains départements français, qui n’ont plus vu l’armée depuis 1945, bénéficient désormais d’une présence militaire. Cela devrait, entre autres avantages, donner aux Français une vue plus concrète de la réalité de l’institution militaire.

Enfin, le sixième et dernier principe consiste à rajeunir et alléger le système de mobilisation pour lui donner une meilleure efficacité.

Tels sont les points essentiels de cette maquette. L’objectif est par conséquent de renforcer la capacité opérationnelle de l’Armée de terre et de donner aux formations les moyens réels d’accomplir leurs missions du temps de paix et du temps de guerre, tout en les rapprochant de la nation.

Par ailleurs, le général chef d’état-major de l’Armée de terre a annoncé la mise en place progressive de structures de concertation. Enfin, il a émis le vœu qu’un emprunt d’État soit contracté pour se substituer à des crédits budgétaires insuffisants pour entretenir et rénover les casernes, ajoutant que le ministre de la Défense considérait ce projet comme très important.

La réforme des structures des forces terrestres de la Bundeswehr

L’armée de terre de la République fédérale d’Allemagne (RFA) entre dans une période de mutation. Les changements qui s’amorcent s’inscrivent dans le cadre d’une réforme des structures de la Bundeswehr, rendue publique en novembre 1973 par M. Leber, ministre ouest-allemand de la Défense.

Soumise récemment à l’approbation du Parlement, cette réforme constitue sans aucun doute l’effort de modernisation global le plus important qu’ait connu la Bundeswehr depuis sa création il y a vingt ans. Prévue pour entrer en application en 1976, elle devrait être menée à son terme avant 1980. Cependant, des réticences étant apparues dans l’opposition parlementaire, son exécution subira, sans nul doute, quelque retard. Il ne sera fait mention ici que des mesures touchant l’armée de terre. Ce sont les plus importantes. Motivées par un souci d’économie, mais également par le désir de conférer aux forces terrestres une efficacité accrue, elles portent à la fois sur le volume des forces, sur l’organisation du commandement et sur les structures des unités.

Le volume des forces

Le principe du service militaire obligatoire est maintenu ainsi que sa durée qui reste fixée à 15 mois. Le volume des forces du temps de paix, qui est de 495 000 hommes pour les trois armées, demeure inchangé. Mais le nombre des militaires constamment sous les drapeaux est ramené à 465 000 h. Le complément est assuré par 30 000 h provenant de la disponibilité et pouvant être rappelés très rapidement selon une procédure simple.

La disponibilité est formée par les militaires de la classe d’âge venant d’être démobilisée. Pour qu’elle puisse fournir à tout moment les effectifs nécessaires au nouveau système, elle est portée de 3 à 12 mois et prend l’appellation de disponibilité spéciale.

Il résulte de ces nouvelles dispositions une réduction des effectifs des militaires appelés présents sous les drapeaux, d’où une économie budgétaire certaine. Cette réduction est obtenue, non pas par une diminution de la durée du service, mais par une sélection plus sévère au recrutement.

La réorganisation du commandement

L’organisation générale de l’armée de terre de la RFA est, comme celle de l’armée française, fondée sur l’existence de deux chaînes hiérarchiques : la chaîne opérationnelle et la chaîne territoriale. Elles sont placées sous l’autorité de l’inspecteur de l’armée de terre (Generalinspekteur) dont les responsabilités sont de même nature que celles du Cémat français.

La chaîne opérationnelle est constituée par les corps d’armée, divisions, brigades et corps de troupe des forces de manœuvre.

La chaîne territoriale, comparable à la nôtre, met en œuvre les unités du territoire.

Pour des raisons d’économie, le projet de réforme prévoit l’incorporation en temps de paix de certaines régions militaires dans les corps d’armée géographiquement correspondants. Il serait ainsi constitué trois commandements généraux (Generalkommando) ayant pour ossature les trois corps d’armée actuels, et un commandement Hambourg/Schleswig-Holstein englobant la 8e Division. Les commandements territoriaux nord et sud subsisteraient dans leur forme actuelle.

La réorganisation de structure des unités

Le but de la réorganisation de structure des unités est de porter de 33 à 36 le nombre des brigades, tout en leur conférant plus de souplesse et une plus grande puissance, notamment antichar.

Le corps d’armée perd son régiment de chars. Il constituait à ce niveau une réserve blindée, forte de 108 Leopard. Les régiments de chars des trois corps d’armée formeront l’ossature des trois nouvelles brigades. Pour marquer son effort contre les formations blindées ennemies, le général commandant le corps d’armée disposera de deux importantes unités à vocation antichar : la brigade aéroportée et la brigade d’hélicoptères qui comportera un régiment d’hélicoptères d’attaque.

Les brigades aéroportées étant désormais directement subordonnées au corps d’armée, l’état-major de la division aéroportée est supprimé.

Toutes les divisions sont alignées à trois brigades, trois d’entre elles n’en comportaient jusqu’alors que deux. Les éléments organiques divisionnaires sont renforcés et leur équipement modernisé. Le bataillon de reconnaissance est renforcé en chars de combat et en moyens d’investigation. Il devient régiment. Il en est de même du bataillon antiaérien qui remplace ses bitubes de 40 mm M42 par des Guepard, bitubes de 35 mm sur châssis Leopard. Le régiment d’artillerie est équipé, outre ses tubes de 203 et 175, qu’il conserve, de lance-roquettes multiples. Enfin certaines des missions logistiques du corps d’armée ou des brigades, sont rassemblées au niveau de la division.

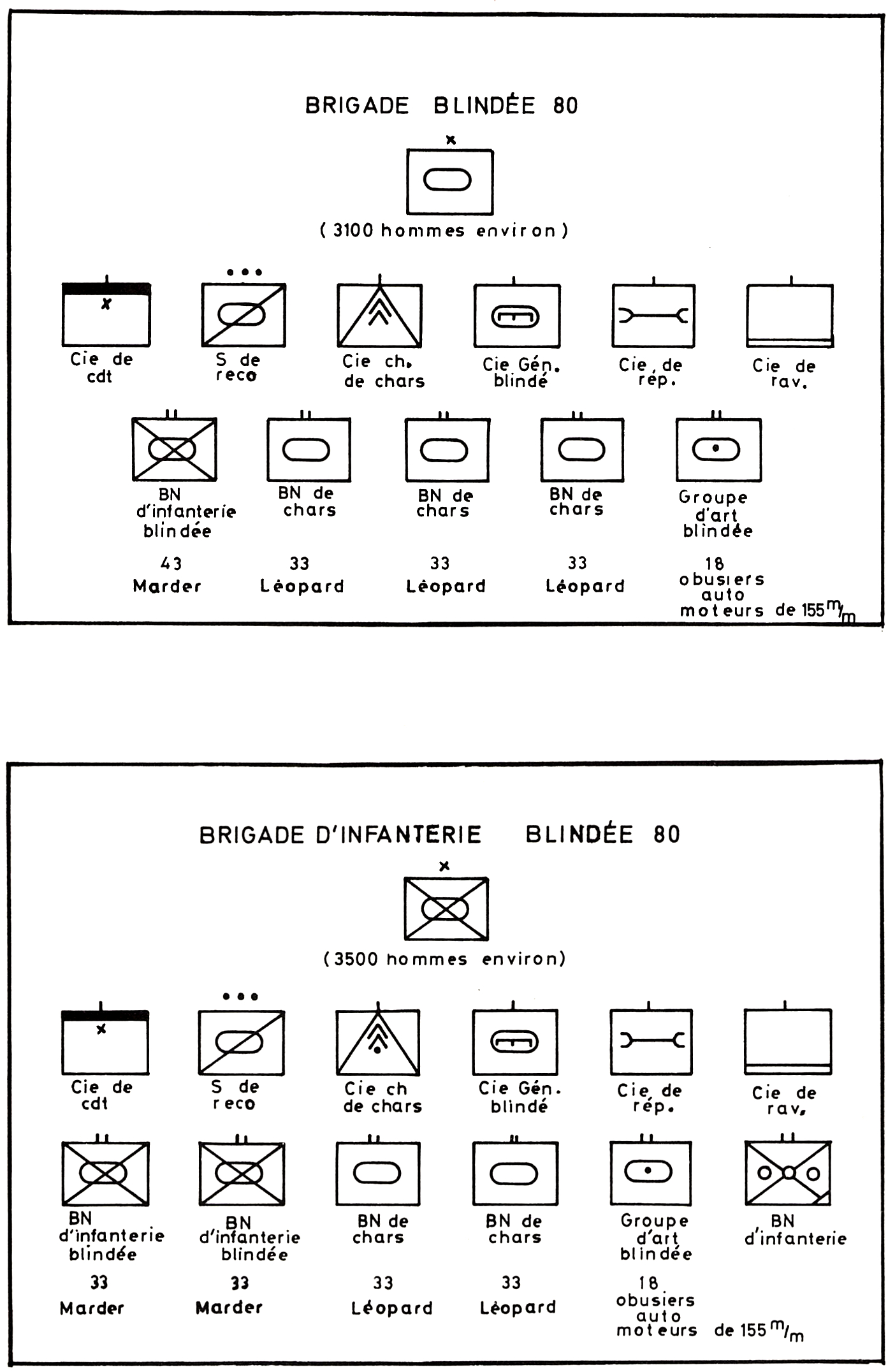

La réorganisation la plus intéressante est sans conteste celle touchant les brigades et les unités qui les composent. Elle se traduit en premier lieu par une certaine uniformisation. La brigade n’existe plus que sous deux formes : la brigade blindée et la brigade méca-chasseurs ou d’infanterie blindée, au lieu de trois actuellement : blindée, mécanisée, de chasseurs. Les structures de ces nouvelles brigades sont représentées dans les tableaux ci-contre.

La brigade blindée passe de deux à trois bataillons de chars, comprenant chacun 33 Leopard, contre 54 dans l’ancien système. Le nombre des véhicules de combat d’infanterie, ou Marder, du bataillon d’infanterie blindée, est ramené de 50 à 43.

La brigade d’infanterie blindée comporte deux bataillons d’infanterie blindée de 33 Marder, deux bataillons de chars et un bataillon d’infanterie motorisée, alors que les deux brigades qu’elle remplace étaient articulées comme suit :

– brigade mécanisée : un bataillon de chars à 54 Leopard et deux bataillons mécanisés à 50 Marder,

– brigade de chasseurs : un bataillon de chasseurs de chars (AC-90 et missiles SS-11) et trois bataillons d’infanterie motorisée.

Enfin les compagnies ne comportent plus que 10 Leopard ou 10 Marder suivant le cas, la section passant de 5 à 3 engins de combat. Elles sont ainsi comparables aux unités soviétiques du même type.

Cette transformation traduit, outre un souci d’économie, la volonté du commandement de modifier le style d’action des unités et de le rendre plus dynamique. Les unités élémentaires, plus légères et plus mobiles, sont d’un emploi plus simple. La constitution de réserves n’est désormais envisageable qu’à l’échelon de la brigade.

Position du Parlement allemand à l’égard du projet

L’opposition, jugeant que la réalisation des effectifs temps de paix par le biais de la disponibilité spéciale était une mesure unilatérale de réduction des forces, a obtenu que cette disposition ne soit appliquée qu’en cas d’évolution satisfaisante de la négociation MBFR (Mutual and Balanced Force Reductions) de Vienne. Elle a également fait ajourner le fusionnement des états-majors de corps d’armée et des états-majors de régions militaires, faisant valoir que ces derniers étaient un organisme de liaison indispensable auprès des Länder. Enfin, la réforme des structures des unités est liée à l’expérimentation préalable, dans un souci d’efficacité, de certaines des mesures de réorganisation envisagées. Cette expérimentation sera menée en principe pendant un an dans les trois nouvelles brigades blindées créées à partir des régiments de chars de corps d’armée, dissous.

Le Parlement allemand (Bundestag) a, par son attitude, en acceptant les propositions de l’opposition, montré que ses préoccupations à l’égard de la Bundeswehr étaient dominées beaucoup plus par le souci de donner à celle-ci toute son efficacité, que par des considérations de politique intérieure et d’économie. ♦

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)